はじめに

本年度の旧帝大+一橋大学の世界史の入試問題の解答例を作りながら、大学が受験生に求める「学力」について考察し、次の受験生の勉強につなげたいと思います。

解答例を作るときには受験生と同じく何も見ないで作っていますが、作ってからは一通り教科書で確認しています(インチキ!)。

教科書は実教出版、帝国書院、東京書籍、山川出版社(詳説と新)を参照しています。補足は山川出版社の『詳説世界史研究』『世界各国史』ウェブで閲覧可能な論文や研究紹介を参考にしています。

第7回は大阪大学です。文学部と外国語学部のみの設定(国・英必須で日・世・数から1。外国語学部は世か数)、昨年は某先生の独演会のような問題でした。政治と文化のかかわり、「グローバル・ヒストリー」が好んで出題されます。

今年は「文化史スペシャル」になっています。

問題は河合塾(産経新聞)代々木ゼミナール(読売新聞)から入手してください。解答例はぶんぶんに著作権があります。

リンクが切れたらこちら 会員登録必要

難易度

無印:必答 〇:多分書ける △差がつくところ ▲完全解答は無理

目次

大阪大学 2021年

Ⅰ

問1 問2

問1

B その影響を受けたボヘミアの宗教者:2 フス

C ザクセン選帝侯の庇護を受けた宗教者:3 ルター

問2

ABCは「異端者」のどのような信仰のあり方を批判し、それをどのような方法で変革しようと試みたのか。「異端者」は何を指すか明示して 120字程度△

三者はカトリック教会が封建領主化して腐敗し、聖職者がラテン語聖書の解釈を独占して聖書に基づかない教えを説いているので「異端者」と批判した。三者は聖書を中心とし福音を重視する信仰に回帰することを説き、聖書をそれぞれの現地語に翻訳し、現地語で説教した。124字

解答作成のポイント

高校生は「教会が世俗君主みたいになって腐敗したこと」「ルターは免罪符を聖書の教えに基づかないものと批判」「ウィクリフたちは聖書中心主義を唱えてそれぞれの言語に聖書を翻訳したこと」という教科書の知識は持っている。

それを「読経って呪文?」「世界史の先生の話はお経?」という個人的経験(笑)を交えて、筋の通った文章にするのはやや難しい。

問3

「異端者」自身も組織の腐敗や対抗勢力の出現に対峙する中で様々な刷新を試みてきた。当時のどのような状況をどのように変革しようとしたのか。11世紀と13世紀のそれぞれについて論述する。200字程度▲

ヒント 11世紀のそれは修道院出身者が主導した。13世紀のそれは民衆主体の運動を一部は排除し、一部は内部に取り込むことで進められた。

解答メモ

参考

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/643/643PDF/odauchi.pdf

11世紀

- 聖職者の妻帯や聖職売買が横行した

- クリュニー修道院がベネディクト派の「清貧・貞潔・服従」に立ち返れと主張した。

- この修道院出身の教皇グレゴリウス7世が教会刷新運動を進めた。

- グレゴリウス改革の結果、聖職者が神と人間との間の取り持つ唯一の仲介者として、教会の儀礼(秘蹟)を独占した。

- このやり方に反する人は「異端」と認定された。

- この結果教会の権威が高まった。

12世紀

- 教会の権威が高まった結果、教会に富が集中し、聖職者は封建領主化した。

- キリスト教が広まる中、純粋に信仰する人からすればこうした教会は「世俗的」であって、「そんな聖職者(いわゆる「生臭坊主」)の秘蹟は無効」という批判が起きた。

- カトリック教会はそういう批判に対して身を正さず、「異端」のレッテルを貼って弾圧した。

- 都市で教会の外でキリスト教的な清貧な生活を実践する集団が各地で出現する。

- 南フランスでは厳格な二元論をとり、教会財産や聖職者の行なう儀式を否定する「カタリ派」が拡大する。

13世紀

- インノケンティウス3世は「アルビジョワ十字軍」を諸侯に提唱し、南フランスを支配下に置きたいルイ9世がチャンスと思ってこれを実行、カタリ派は根絶される

- 一方で、同じように教会財産を持たず清貧を重視するフランチェスコ派、ドミニコ派など托鉢修道会は公認して、都市の信者を獲得しようと目論んだ。

解答例

11世紀に俗人叙任が増え聖職売買等が横行したので、クリュニー修道院出身の教皇グレゴリウス7世は聖職者の綱紀粛正や聖職叙任権の教皇への一元化を進めた。結果教会の権威が高まるが富が集中して腐敗も進み、都市では教会外で清貧な信仰生活を送る集団が出現し、13世紀には厳格な二元論で教会の権威を否定するカタリ派が南仏で拡大した。教皇はこれをアルビジョワ十字軍で迫害したが、同様の信仰を実践する托鉢修道会を公認して都市住民を取り込んだ。210字

解答作成のポイント

高校生には完答不可能な問題。 11世紀のグレゴリウス改革が逆に教会の腐敗を生み、信仰に目覚めた人が独自にキリスト教的な清貧生活を求め、その流れからカタリ派が拡大するが弾圧される。一方でフランチェスコ派やドミニコ派が公認される。

解答例のように11世紀と13世紀のことが関連づけて論ずることができればよいが、受験生には難しい。それぞれの時代を断片的に書ければ可。

解答例は「清貧」をカタリ派の説明で使ったが、高校生は托鉢修道会の説明で使った方が無難。

なおこの大問の意図はおそらくこれ。

大きな権力は必ず腐敗し独善化する

*発展:大阪大学は、他の旧帝大が早々に「英語民間検定必須には疑問。校長の証明書で代替OK」と方向転換した中で、唯一最後まで全員必須にこだわっていました。何か英語民間検定について強い圧(以下略)。

アッシジ。フランチェスコ派の拠点。ウィキメディアコモンズ、パブリックドメインの写真

Ⅱ

問1

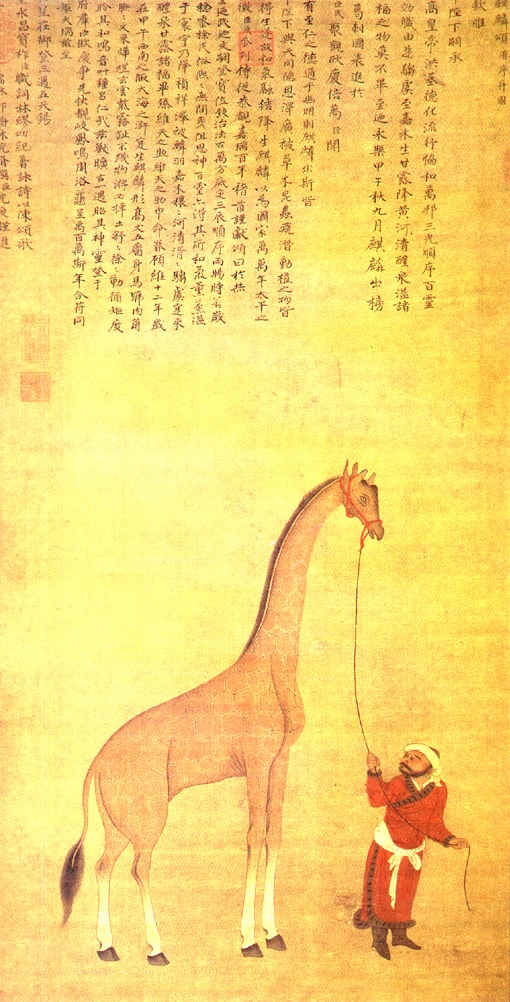

似た写真 故宮博物院蔵の複製。ウィキメディアコモンズ、パブリックドメインの画像

解答例

帝位を簒奪した永楽帝は内政では北京に遷都し、内閣大学士を置き、対外的にはモンゴルに出兵し、北ベトナムを一時占領し、鄭和に命じて大艦隊をインド洋方面に数次にわたる遠征をおこなわせた。その結果南海諸国が次々と明に朝貢使節を送るようになった。瑞応は吉兆、麒麟は伝説の生物を意味し、永楽帝を称える目的でキリンを麒麟と描いたといえる。使節の服装は遠方から皇帝の徳を慕ってきたことを意味し、皇帝の権威を表現している。202字

解答のポイント

受験生は「南海諸国が次々と朝貢使節を送るようになった」までは私大入試リード文の定番なので十分書ける。

タイトルの瑞応は瑞兆=吉兆のことですが、高校生には解答不能?

学習院大学2021年文学部が岩井茂樹さんの『朝貢・解禁・互市』を使って同じ話をしているので引用します。

そもそも朝貢や冊封の儀礼は、中国の天子の正統性を宣示するための儀礼であった。(中略)のちに「邪教」として弾圧される白蓮教系の反乱者であった朱元璋が、正統の天子として認められるのは簡単ではない。(中略)天命を証しにする手段として「万国来朝」の景勝を儀礼の場で実現することが重視された。このゆえに、明廷は各地に使者を送ったのである。(中略)皇帝の権威が天下全体に及び、天命を受けた天子であることを宣示するには、諸国の王が「藩屏」として皇帝に服属し、皇帝の権威が「無外」つまり内と外との区別なく普遍的であることを示したい。

*2024/3/15 直しました。

カピタンの江戸参府は幕府からわざと異国の見慣れない格好をするよう求められました。その方が「あんな謎の人がペコペコする皇帝ってどんだけ~!」という効果が期待できます。プロレスで若手レスラー(咬ませ犬)をギッタンギッタンにした外国人レスラーをエースがやっつけるみたいです。

この絵はその逆で、使者を中国風の格好で描くことで「異国の人も中華の文化をズブズブに受け入れてますよ」という強いメッセージを発していると取れます。

永楽帝は甥にあたる建文帝を打倒して(プロ野球で言うと原監督が菅野投手を手にかける)帝位を簒奪しました。そのため南京の儒教官僚は激しく抵抗し、北京遷都が実現したのは即位後かなり経過してからです。

永楽帝は自らの正統性を内外に示すために、洪武帝がしたことをもう一度、より大々的に行う必要がありました。

職貢図 6世紀の梁朝 ウィキメディアコモンズ、パブリックドメイン(二次元パブリックドメインの芸術作品の忠実な複製)の画像

問2

ロレンツィオ・=デ=メディチが保護したとされる文化活動及び背景について、イタリア半島外部の要素も重点に置きつつ論述。200字程度〇

解答メモ

- 14世紀から16世紀にかけて、ギリシア・ローマの古典古代の文化や人間の生き方に新しい価値を発見し、これを模範とする文化運動

- 特徴は人文主義。古典の研究を通じて理性と感情の調和した人間性豊かな生き方を追求する

14世紀から15世紀にかけての西ヨーロッパ

イタリアの様子

- 古代ローマの遺跡や美術品が残る

- 十字軍などでビザンツやイスラームの文化に接触した

- オスマン帝国の台頭でビザンツから学者が亡命してくる

- 地中海交易で都市が繁栄

- 商人は富を築くが、中世キリスト教世界では商人の地位は低い。自らの権威向上に使うため、学者は芸術家の支援に富を使う。

解答例

当時北イタリアはイスラームとの東方貿易で栄え、フィレンツェも金融業・毛織物で繫栄し、富裕な商人が台頭した。またビザンツ帝国の亡命者が人間的なギリシアやローマの文化をもたらした。この文化は実力をつけた商人の自信や黒死病による死生観の変化と結びつき、人間をありのままにとらえるルネサンス様式につながった。商人たちは自らの財産や権威を誇示するために芸術家たちを保護し、絵画・建築・文芸に新様式の作品がうまれた。202字

解答のポイント

ようやく高校生が教科書の知識で書けそうな問題。

イタリア半島以外の要素は、東方貿易によるイスラームとの接触、ビザンツの亡命者、アジアから伝わった黒死病が考えられ、それぞれは商人の台頭、人間中心の文化の流入、死生観の変化の背景に相当する。

直前プリント、ズバリ的中か?!

bunbunshinrosaijki.hatenablog.com

Ⅲ

設問

両国(サウジアラビアとイラン)で大勢を占める宗派のあり方について 150字程度〇

解答例

イランで多数を占めるシーア派はウマイヤ朝を認めず預言者ムハンマドの血族であるアリーとその子孫のみをイマームと認める。サウジアラビアはワッハーブ主義のスンナ派で、四人の正統カリフやウマイヤ朝、アッバース朝カリフを後継者と認め、『クルアーン』や預言者の言行を行動の規範とし、特にムハンマドの教えへの回帰を重視する。155字

解答のポイント

リード文には新型コロナウイルス感染症がどうのこうの書いてあるが、スンナ派とシーア派を比較するサービス問題。ただしサウジアラビアで「ワッハーブ派」に引っ張られると混乱する。

阪大の先生が執筆している帝国書院の教科書

ワッハーブ運動 ワッハーブ派とよばれることもあるが、宗派ではなく、イスラーム主流派のスンナ派に属する改革運動。ムハンマド時代への回帰を説き、神秘主義などを後世の逸脱として否定した。

直前チェックプリント。ズバリ的中か?! スンナ派、シーア派の解説も詳しくしておきました。

bunbunshinrosaijki.hatenablog.com

まとめ

- 大阪大学は主担当の先生のポリシーで毎年大問構成や字数が変わる

- 頻出テーマは繰り返し出題されるので過去問学習が必須

- 地歴の裏選択の数学は3題中1題は文系用サービス問題、残りは完答できない構成なので、世界史もそれに合わせてある模様。過去問演習では完答できなくてもいいので、教科書を見ながら復習する

- 政治と権威の問題はよく出題される。政治史と文化史は一体と心得る

- 阪大第一志望なら帝国書院の教科書を買ったほうがいい

おわりに

これで問題が新聞に上がっている国立大学についてコンプリートしました。

解答例を作ると、ぶんぶんも曖昧にしていた部分が多いことがわかり、勉強になりました。

入試問題演習は、ただ当たった外れた、何割取れたではなく、やった後で関連する知識や理解を増やせるかどうかが重要です。

今のところアクセス数はあんまりですが(笑)、新しい受験生には何かの偶然で見ていただければ幸いでkす。

すべて見ていただいた方、どうもありがとうございました。