今年の国立大学の入試問題を解答し、次年度の受験生のヒントにしたいと考えます。

今回は東京大学です。毎年第1問の大論述は「現代の問題を過去に問いかけて考察する」という形で東京大学の問題意識を世に問う場になっています。新課程では世界史探究のみの出題です。

解答例であって正解ではありません。著作権はぶんぶんにあります。

今回は東京大学の入試問題の2次利用を申請しています。問題は改変していませんが、著作権が発生しそうなものは省略し、適宜別の写真に差し替えました。本物はリンク先を参照してください。著作権法の範囲内(ぶんぶんの論考が主、入試問題が従の関係)で引用しています。

追記 出題意図

*解答例作成の方針

- 受験生と同じく何も見ないで解答する。ただし途中でお茶を飲んだりトイレに行ったりはする(ルール違反)

- 解答を作ったら、受験生がアクセスできる教科書(実教出版、帝国書院、東京書籍、山川出版社の2冊)、資料集(帝国書院、浜島書店)、参考書(詳説世界史研究)でウラを取る(イカサマ)

- 仕上げに河合塾、駿台、東進、代ゼミの解答速報と比較する

- 解説は関連する一般書を利用する

問題は東進過去問データベース(要会員登録)

一問一答と小論述の難易度

◎:必答 ○:まあいける △:やや難しいが解答すれば合格に近づく

▲:かなり難しい ×:ドボン

出題パターン

ま:判別が紛らわしいもの や:書くのがややこしいもの

こ:事項の細かいいつどこだれ

り:教科書の記述内容を理解できている、またその知識から推理する

ぜ:有名な事項のあとひとつ ゆ:現在の言葉の由来、フルネーム

て:権力に抵抗した、または宥和しようとした人や事件

ク:他教科クロスオーバー グ:グローバルもの 年:年号知識

目次

1995~2025年の第1問の出題

Type

A:狭いスパンで広い地域の関係性を問う

B:長いスパンで狭い地域の展開を問う

C:そこそこ長いスパンでそこそこ広い地域の関係性と展開を問う

| 年度 | 課題 | 字数 | Type |

| 1995 | ローマ帝国成立からビザンツ帝国滅亡までの地中海世界 | 600 | B |

| 1996 | 19世紀中ごろから1950年にかけてのパックスブリタニカの展開と衰退 | 450 | C |

| 1997 | 第一次世界大戦後のユーラシア東西の大帝国の解体 | 450 | A |

| 1998 | 18世紀から19世紀末までのアメリカ合衆国とラテンアメリカの歴史、ヨーロッパとの関係、南北相互の関係の変化 | 450 | C |

| 1999 | 紀元前3世紀~紀元後15世紀のイベリア半島 | 450 | B |

| 2000 | 18世紀ヨーロッパの知識人の中国に対する評価とその背景 | 450 | A |

| 2001 | エジプト5000年の歴史 | 540 | B |

| 2002 | 近代中国のアメリカと東南アジアヘの移民とその中国への影響 | 450 | A |

| 2003 | 帝国主義時代の運輸・通信手段の発展とアジア・アフリカの植民地化および各地の民族意識の高まり | 510 | A |

| 2004 | 16~18世紀における銀を中心とする世界経済の一体化 | 480 | C |

| 2005 | 第二次世界大戦中の出来事が1950年代までの世界に与えた影響 | 510 | A |

| 2006 | 近代以降のヨーロッパにおける戦争の助長・抑制傾向の具体的状況(三十年戦争、フランス革命戦争、第一次世界大戦の3つの時期について) | 510 | B |

| 2007 | 11~19世紀の世界における農業生産の変化と意義 | 510 | C |

| 2008 | 1850~70年代におけるバクス・ブリタニカの展開とそれへの対抗 | 540 | A |

| 2009 | 18世紀前半までの西欧・西アジア・東アジアの政治と宗教の関係 | 600 | C |

| 2010 | 中世末から現代にいたるオランダの世界史的な役割 | 600 | B |

| 2011 | 7~13世紀、アラブ・イスラーム文化圏をめぐる動き | 510 | C |

| 2012 | 20世紀のアジア・アフリカにおける植民地の過程とその後の展開 | 540 | A |

| 2013 | 17~19世紀のカリブ海・北米地域での開発、非白人系の移動と軋轢 | 540 | C |

| 2014 | 19世紀のロシアの対外政策がユーラシアの国際情勢にもたらした影響 | 600 | A |

| 2015 | 13・14世紀「モンゴル時代」の経済・文化を中心とした交流の様相 | 600 | A |

| 2016 | 1970年代後半から1980年代にかけての東アジア・中東・中米・南米の政治状況 | 600 | A |

| 2017 | 前2世紀以後のローマ、春秋戦国以後の黄河・長江流域で古代帝国が成立するまでの社会変化 | 600 | A |

| 2018 | 19~20世紀、女性の活動、参政権獲得や女性解放運動 | 600 | A |

| 2019 | 19~20世紀オスマン帝国の衰退。冷戦後の紛争との関連を考えて | 660 | B |

| 2020 | 15~19世紀末までの東アジアの伝統的な国際関係のあり方と近代におけるその変容。ベトナムと朝鮮を例に | 600 | C |

| 2021 | 5~9世紀の地中海世界における三つの文化圏の成立の過程。宗教に着目して | 600 | B |

| 2022 | 8~19世紀 東西トルキスタンの歴史的展開 | 600 | B |

| 2023 | 1770年代前後から1920年代前後までの約150年間の時期にヨーロッパ、南北アメリカ、東アジアで諸国で政治の仕組みがどう変わったか | 600 | C |

| 2024 | 1960年代のアジアとアフリカにおける戦乱や対立 演説で述べられている経済的な問題はどのような歴史的背景を持ち、その解決のため1960年代に国際連合はいかなる取り組みをおこなったのか |

360 150 |

A |

| 2025 | 4つの大陸国家の1910年代から1920年代にかけて変容を2つの類型に分けて 国際社会の新しい原則と、原則の適用を巡る事情、オーストリア=ハンガリー帝国とオスマン帝国における事例 |

360 240 |

A |

コメント

東京大学は歴史研究のリーダーのひとりとして、その時々の学会の関心事や今起きていることを歴史にさかのぼる出題をします。

少し前は移民、植民地主義、銀の流通、モンゴルなどグローバル化問題が、ここ数年は小中華、地中海、中央ユーラシアなど西欧中心史観や中国中心史観を周辺から見直す出題が続いています。

2025年度も最近のトレンド「大陸国家」に関する話で1997年の類題です。過去問の改造は2015年、2023年にも見られます。

東京大学が新作を作るのに疲れてきた可能性はなきにもあらずですが、ぶんぶんは「歴史学の今日的な課題が過去問にあったので、きっと東京大学第一志望ならやってるだろうから改造してみた」と解釈します。世界史の教員の「これは今歴史学の関心事」という話を聞いて「○○年の第1問だ!」(`・ω・´)シャキーン、と即座に思い浮かぶ人はかなりの手練れです。

第1問

(1)

オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国、ロシア帝国、清は、いずれも地続きに巨大な領域を支配した大陸国家である。これら4国は、版図を統合する揚力な政治体制や軍事力をもつ一方で、脆弱性も抱えており、いずれも20世紀前半に大きな変容を迫られた。その際、それぞれがたどった過程や結果には、いくつかの共通点と相違点があった。以上のことを踏まえて、以下の二つの設問に答えよ(中略)

問(1)

共通の課題を抱えていた4つの大陸国家は、1910年代から1920年代にかけて後継国家に移行していく。その際に、支配領域や民族別人口構成の面で、大きな変化があった場合とそうでない場合があった。これらの点に着目して、4つの大陸国家の変容を、2つの類型に分けて12行以内(360字)で記述せよ。その際、以下の4つの語句を必ず一度は使い、その語句に下線を付すこと。

国民統合 チベット ドイツ人 連邦制

指定語句から芋づる

国民統合

トルコ共和国:アナトリアのトルコ人ナショナリズムが国民統合に使われた。

中華民国:最初は漢族の国民国家が想定されたが「五族協和」に方針変更。

オーストリア:ドイツ人だけの国。

辛亥革命で独立を宣言するが中華民国が認めない。イギリスが入った調停も不調で結局立場が曖昧なまま戦後を迎える

ドイツ人

オーストリア=ハンガリー帝国は解体して、オーストリアはドイツ人だけの小国家になる

連邦制

ロシア革命でウクライナや中央アジアで独立運動がおこるが、ボリシェヴィキ政権が独立を認めす、後継国家は連邦制になる

大きな変化があった場合のその共通点

オーストリア=ハンガリー帝国とオスマン帝国は多民族国家が解体して多数の独立国(委任統治含む)が生まれ、後継国家はドイツ人、トルコ人による国民国家になった。

そうでない場合の共通点

清朝は辛亥革命で省や藩部が独立を宣言するが、後継の中華民国ではそれらは外モンゴルが独立した以外は中華民国にとどまった。ロシア革命が発生するとウクライナや中央アジアで独立の動きが起きるが、ボリシェヴィキ政権がこれを弾圧し、後継のソヴィエト連邦は帝政ロシアの範囲を連邦制で引き継いだ。

解答例

オーストリア=ハンガリー帝国とオスマン帝国は第一次世界大戦の敗北後に支配下にあった民族が分離独立し、それぞれオーストリアとトルコ共和国となった。前者はドイツ人だけの小国として再出発し、後者はアナトリアのトルコ人を中心に世俗化とトルコナショナリズムで国民統合を図った。一方清とロシア帝国は革命で崩壊した後も後継国家の中華民国、ソヴィエト連邦が従来の領域をほぼ引き継いだ。前者は辛亥革命後にチベットなど藩部が独立を宣言するが中華民国が漢族中心から五族協和による多民族国家へ国民統合の方針を替え、外モンゴル以外は中華民国にとどまった。後者もロシア革命を機にウクライナや中央アジアで独立の動きがあったがボリシェヴィキ政権は民族より社会主義を優先してこれらを弾圧し、ウクライナは連邦制内の共和国としてソヴィエト連邦にとどまった。359字

解答のポイント

世界史を適切に学習していれば、オーストリア=ハンガリー帝国とオスマン帝国は領内の民族が分離してドイツ人、トルコ人だけの共和国になり、ロシア帝国と清朝は帝国の版図をほぼ引き継いでソヴィエト連邦、中華民国になったと分類できるはず。

また本問題は1997年のリメイクだが、2019年の過去問をやってあれば「国民統合」はトルコ共和国で使うとおさまりがいいこともわかる。

この問題を見て一部界隈は「さすが東京大学!新課程学習指導要領に忠実ゥ!」と喜びそうだが(過去問リメイクの2023年の時は「歴史総合だ!」と喜んでいた)、同時代の比較やつながりといった「概念による整理」は東京大学の鉄板で、難関大学の受験指導をしている界隈からすれば当たり前のこと。

(2)

問(2)

これらの大陸国家の変容に際して、国際社会では新しい原則が提唱され、大きな影響を与えた。その原則と、原則の適用を巡る事情について論じた上で、オーストリア=ハンガリー帝国とオスマン帝国における事例について8行(240字)以内で記述せよ。その際、以下の4つの語句を必ず一度は使い、その語句に下線を付すこと

指定語句から芋づる

平和に関する布告

臨時政権を倒したソヴィエト政権は無併合・無賠償・民族自決の原則で即時に講和交渉を始めるよう交戦国に訴えた。講和の呼びかけに応じなかったので、ソヴィエト政権は帝政ロシアが結んでいた秘密条約を暴露した。

ウィルソン

第一次世界大戦は「祖国防衛」(つまり相手が悪い)という大義で国民を戦争に動員していたが、ソヴィエト政権の秘密外交の暴露によってその大義が虚偽であることが明らかになった。比較的秘密条約に関わっていないアメリカ合衆国大統領ウィルソンは「十四か条」を掲げ、公正な講和の実現や植民地問題の公正な調整など新たな戦争の大義を訴えた。

第一次世界大戦末期に独立を宣言、1920年に憲法を制定して共和国となった。

十四か条で植民地問題の公正な調整が謳われたが、イギリス、フランスは植民地支配の維持を望んだ。パリ講和会議の結果、戦勝国の植民地はそのまま、敗戦国の植民地は委任統治という名目で分割された。委任統治領は住民の「政治力」で分類され、A分類の旧オスマン帝国領は順次独立したが、B,,C分類は事実上の植民地再分割だった。

史料 十四か条

解答例

ソヴィエト政権は平和に関する布告を発表し、民族自決に基づく講和交渉の即時開始を訴えた。これに対抗してアメリカのウィルソンは十四カ条を発表し、植民地問題の公正な調整やオスマン、オーストリア=ハンガリー帝国の民族自治を提案した。しかしパリ講和会議では戦勝国の反対にあい、敗戦国の支配地は委任統治という形で分割され、アジアとアフリカの民族自決は認められなかった。オーストリア支配地ではチェコスロヴァキアなどの独立が承認されたが、オスマン帝国支配地の多くは英仏の委任統治領となった。237字

解答のポイント

発問の誘導通りに新しい原則=民族自決、原則の適用を巡る事情=英仏が植民地に固執、委任統治領という事実上の植民地再分割という流れを書き、オーストリアの事例=チェコスロヴァキア、オスマン帝国の事例=英仏の委任統治と比較する。

今年は「委任統治」が各大学で出題されている。嫉妬されるほどの人気。

第2問

問(1)

*資料文はリンク先を見てください。括弧内はぶんぶんの補足

(a)資料1(注:インドのナーランダー遺跡で発見された、9世紀前半にインド東部を支配下パーラ朝の王の碑文)に見られる両王朝(パーラ朝とシャイレーンドラ朝)の関係は東南アジアへの仏教の拡大を背景としている。当時東南アジアで広まっていた仏教の名称と特徴、および関連する遺跡について、2行(60字)以内で記せ△

大乗仏教は衆生救済を目的とし菩薩を信仰すれば出家せずに悟りを開けるとした。ジャワ島のボロブドゥールはその遺跡である。58字

(b) シュリーヴィジャヤ王国◎

(c) 7世紀にナーランダー僧院で学んだ中国の仏僧の名前を挙げ、その業績について、2行以内で記せ△

玄奘と義浄は仏典を中国に持ち帰り仏教の教理研究を発展させ、『大唐西域記』や『南海寄帰内法伝』に各地の様子を記録した。58字

解答のポイント

(a)、大乗仏教の説明は他の国立の小論述で出題済み。解答例はボロブドゥールより大乗仏教が上座部と違って出家を必要としないことに字数を使った。高校生は「菩薩信仰を特徴とする」で止めて「シャイレンドラ朝時代の」で字数調整する方が無難。

(c)、問題文の指示だと玄奘と義浄の両方を書く必要がある。角川の歴史漫画で玄奘の回を読んだ人は「教理研究」が思い浮かぶはず。

ボロブドゥール遺跡はジャワ島に現存するシャイレンドラ朝の時代(9世紀)に完成した大乗仏教の遺跡。回廊にはブッダの生涯が描かれ、最上階には円形壇上のストゥーパが曼荼羅のように配置されています。パブリックドメインの写真。

問(2)

*図1~3はリンク先参照

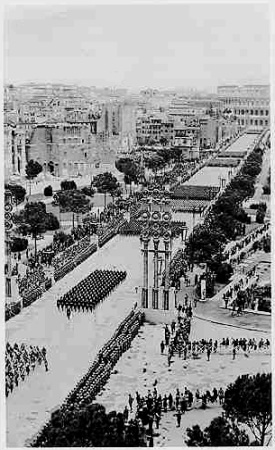

次の図1は1932年に完成した道路を示したものである。この道路はある現代国家の政治中枢が置かれていた建物と手前の古代遺跡を直線的に結んでおり、他国の外交団を迎えたときの軍事パレードや、重要な政治集会が催される場として機能した。道路の傍らにはある古代国家の版図の時間的変遷を示す大理石の地図が4枚張りだされが、図2、図3はそのうちの2枚である。道路の左右には古代の広場の遺構が広がっている。そのうちの2つの広場は図2、図3が示すそれぞれの時期に古代国家の最高権力者だった人物によって造られた。さらに1936年には、その現代国家の威信を示すために、その時新たに獲得した領土を示す5枚目の地図も加えられた。

(a)図1の道路が完成(1932年)してから1937年に至るまでの、この現代国家(イタリア)がとった対外政策と、それに伴う国際的な政治環境の変化について3行以内で記せ○

補足

道路:「皇帝街道」は「ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世記念堂」からコロッセウムに一直線に伸びる。起点である記念堂は、1922年のローマ進軍10周年記念行事の翌年に完成した。パブリックドメインの画像。

古代国家の版図:図2はオクタウィアヌスの領域で下の③にエジプトを加えたもの。図3はトラヤヌス帝の最大領域で下の④

センター試験1994年本試験より。

解答例

イタリアは1935年にエチオピアに侵攻、翌年に征服した。国際連盟の制裁を受けるとドイツに接近、37年にはスペイン内戦に干渉、国際連盟を脱退し日独伊三国防共協定を結んで枢軸を形成した。88字(b)図1~図3を踏まえると、この現代国家は古代国家のどのような側面を強調しようと考えていたのだろうか。古代国家の最高責任者の名前も上げながら。3行以内で記せ▲

解答例

ナショナリズムを刺激し党の独裁や周辺地域の侵略を正当化するため、遺跡と党本部をつないで、我々はアウグストゥスやトラヤヌスら独裁者の下で地中海に帝国を築いた子孫であると強調した。88字

解答のポイント

工エエェェ(´д`)ェェエエ工 本日最も難しい課題。

(a)は字数がキツキツだが、対外政策=エチオピア侵略、スペイン内戦に干渉。国際的な政治環境の変化=国際連盟からの制裁と脱退、ドイツ、日本と三国枢軸を結成、を漏らさず書く。

(b)は難問。『映像の世紀』を観た人は「ムッソリーニがローマ帝国の再興を唱えた」というくだりがある。その線からこの仕掛けが「ムッソリーニが現在のイタリア人とは縁もゆかりもないローマ皇帝を祖先扱いして、対外侵略と独裁を正当化している」ことに気づくはず。しかし3行でまとめるのは至難の業。

「わが校は旧制中学以来の120年の歴史云々」「藩校から数えて200年云々」のように新制高校とは別組織を自校の「伝統」と称する「自称進学校」の指導に易壁している生徒には、自分に引き付けて記述できる問題。

問(3)

(a) 次の資料2(省略。リンク先参照)はある危機の解決を目指して行われた大国間外交の一局面を示す文書である。この危機の発端になった1959年におきたある出来事の概要と、危機に至るまでの経緯について。4行(120字)以内で記せ。△

キューバでカストロが親米政権を打倒して砂糖施設を国有化した。米はキューバと断交し政権転覆を図ったが失敗した。カストロは社会主義を宣言してソ連に接近、ソ連がキューバでミサイル基地を建設すると米はキューバを海上封鎖し核戦争の危機になった。117字

解答のポイント

私立大学の空欄補充問題(バティスタ、進歩のための同盟など)の鉄板だが、120字はきつい。概要でいったん切って、危機に至る過程を書くとおさまりがいい。

ソ連の貨物船の上空を飛行するアメリカ軍のロッキードP-2 ネプチューン。アメリカの公務員が撮影したのでパブリックドメイン。

第3問

解答例

問2 北魏(6世紀に洛陽を都にしていた)○年

問3 詞(宋代に流行した文芸)○こ

問4 アケメネス朝(新バビロニアを滅ぼしてバビロン捕囚を解放)◎

問5 メッカ◎

問7 ラビン▲て アラファト△て(パレスティナ暫定自治協定)

問8 マンチェスター○り(人口グラフの読み取り)

問9 万国博覧会◎(ロンドンで1851年に開催されたイベント)

問10 オーストラリア連邦◎(18世紀後半にイギリスの流刑植民地)

解答のポイント

毎年難関国立・私立のマスト知識である「権力に抵抗した人、事項」が多く、昨年の「サティー」と「サイード」はきつかったが、今年はパレスチナ暫定自治協定の二人の名前が細かいぐらい。

問2、北魏の孝文帝が洛陽に遷都したのが5世紀末なので6世紀はまだ洛陽が首都と判断する。6世紀前半に北魏は分裂し、東魏の首都は鄴、西魏の首都は長安になる。

ホワイトハウス前でのオスロ合意の調印式。下手ラビン、上手アラファト。アメリカの公務員の撮影なのでパブリックドメイン。

まとめ

- 東京大学の問題は膨大かつ網羅的な知識量が大前提で、それをヒントにもとづいて抽象化・比較・関連付けできるかが問われます

- 事項は5W1Hで整理し、どこから聞かれても答えられるようにしましょう

- 事項をつなぐのは概念や論理です。世界史の先生が教科書の事項をどういう方針でつないで講義しているか、批判的に聞きましょう

- 知識を取り出したり抽象化したりする練習は過去問が最適です。東京大学の過去問研究は当然ですが、他の国立大学の大論述や小論述、難関私立大学のリード文がしっかりしている問題にも取り組みましょう

- 歴史は現在から過去への問いかけ、今世界で起きている問題を抽象化した内容が出題されます。世の中の出来事についてアンテナを張り、授業中から「これって今起きているあれのことか」と考える癖をつけましょう

- 過去問は30年以上さかのぼりましょう