はじめに

2024年度入試に志願した受験生は、入学したてからコロナ禍とポンコツ入試改革の余波で本当に気の毒でした。

今回は河合塾、駿台、代ゼミの2023年度入試の分析を参考に、2023年度入試についてふり返ります。第2回は私立大学編で、首都圏と関西圏の大学が中心です。

参考

代ゼミ 首都圏の私立大学には強いです。

国公立

bunbunshinrosaijki.hatenablog.com

昨年度私立

bunbunshinrosaijki.hatenablog.com

目次

0 2023年度入試「改革」のおさらい

- センター試験→共通テストに

- 英語成績提供システム→2019年11月にストップ

- 国語と数学に記述式→2019年12月にストップ

- 主体性評価→Japan e-ポートフォリオが2020年4月に運用停止

- 共通テスト→「思考・判断力をより試す」は情報処理になりがち、「実生活の場面」といいながら非現実、国語は出題者の利益相反から実用的文章は消滅(2025年に復活)、英語は私立/国公立一般の勉強の足しにならない、4年間で2度の得点調整で受験生は混乱

- 入試改革→そもそも「入試で教育を変える」という理念がおかしい上に、それを制度に落とし込むことができず、改革は土壇場で次々挫折、共通テストだけが残り、負けを認めない文科省は各大学への個別の働きかけに戦略を変える

- 2023年度から定員管理は4年スパンとなって合格者は増加傾向

- 英語外部試験利用は営業上のうまみがあるようで、共通テスト利用や一般入試の「みなし得点」に使う大学は増加

看板倒れ いらすとやさんより

2 私立大学編

① 一般方式 -受験生減も志願者数は微増-

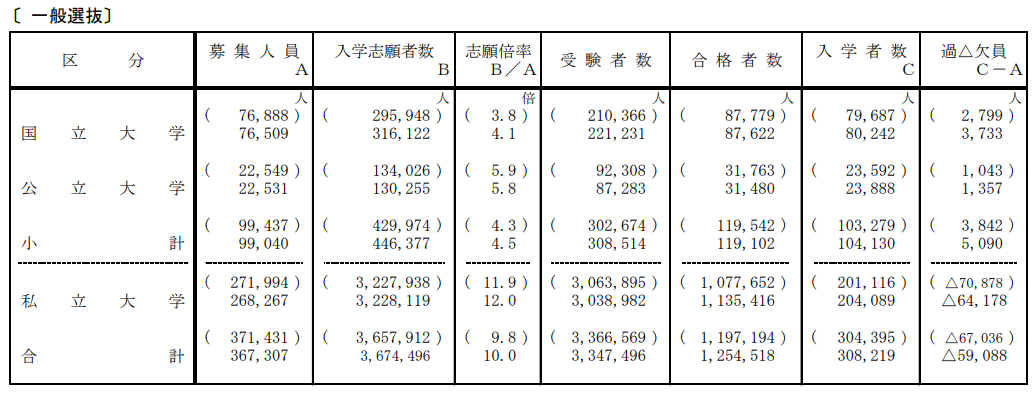

2023年度入試(つまり去年)の結果。文科省の発表より 一般選抜(確定版)

参考 2022年度

2021年度入試(現大学4年生 ポンコツ入試改革初年度 浪人激減)

2022年度入試(現大学3年生 コロナ禍休校直撃世代)

2023年度入試(現大学2年生 コロナ禍休校直撃世代)

2024年度については、駿台は最終志願者数は約310万人前後、2023年(約308万人)から約1%増加と推定しています(232大学ののべ志願者数から計算。上記リンク)。河合塾は186大学の集計から昨年並みとしています(3月29日現在。上記リンク)。予備校各社とも一般入試は横ばい、共通テスト利用が増加としています。

高卒者が減る中で私立の志願者が増加しているのは、新課程への移行で浪人したくない受験生が手厚く併願したからだと考えられます。

関西圏では、国立大学との併願関係が強い同志社・立命館・関西学院が共通テスト利用を中心に志願者を集めています。この3大学は一般入試も増えているので、受験生(国立・私立併願、私立間併願)が複数の大学を手堅く受験したと考えられます。

一方で中堅以下の私立大学が年内入試(総合型や学校推薦型)で定員のかなりの部分を確保しようとしています。公募制推薦で倍率1割台前半はザラ、総合型(偏差値上位校を除く)はほぼ全入という大学をぶんぶんは複数知っています。

その分を割り引いても一般入試が現状維持なので、上位と中堅以下の格差が広がっているといえます。

代ゼミのデータでは共通テスト実施前出願の方式が大きく増えています。関西圏では偏差値上位校の共通テスト利用は実施前出願です。初手から手広く出願していることがうかがえます。

代ゼミのHPより作成

| 2023年度 | 2024年度 | 24-23 | 24/23 | |||||

| 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 増減 | 指数 | |

| 全体 | 43,533 | 792,842 | 18.2 | 41,880 | 809,704 | 19.3 | 16,862 | 102% |

| 実施前 | 19,006 | 527,828 | 27.8 | 18,478 | 551,431 | 29.8 | 23,603 | 104% |

| 実施後 | 24,527 | 265,014 | 10.8 | 23,402 | 258,273 | 11 | -6,741 | 97% |

共通テスト利用方式は募集要項だと定員は極めて少ないですが、データを見ると実質倍率は2倍ぐらい、大学は9割は辞退すると踏んで合格者を出しているようです。

複数の入試日程を持つ大学は手続きの様子を見ながら後半の入試の合格者を決めるので、私立専願の人は安全校は早めに取って本命は後期入試まで粘りたいです。

② 系統別志願状況 ー文系低調 理系堅調ー

河合塾の営業から「公開されている情報は出処を明らかにすれば使ってOKと言われているので引用。3月8日現在に確定している大学の情報。上記Guidelineより。

文系では外国語系がコロナ禍一段落(流行してるけど)で復調傾向、社会学系統は人気継続、法学部は昨年の不人気の反動で増加、ここ数年閑古鳥が鳴いていた文学部も「浪人したくないブーム」に乗って復調しました。

理系では理・工・農とも堅調、医療系では医学部が人気継続、私立歯学部は去年の反動で減少です。看護系は国立とも減少傾向です。学際系の情報人気は学部増もあってひと段落です。

生活科学は女子大学に多い系統で、ぶんぶんの旧勤務校で人気の三女子大(京都女子、同志社女子、武庫川女子)は受験生が年内入試から受験し、合格すれば手続きする傾向にあります。

③ 地域別志願状況 ー首都圏で合格者数の絞り込みー

河合塾 前掲のサイトの調べを加工 以下同じ

| 地区 | 志願者数 | 合格者数 | ||||||||

| 22年度 | 23年度 | 24年度 | 23/22 | 24/23 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 23/22 | 24/23 | |

| 北海道 | 17,698 | 16,733 | 14,129 | 95% | 84% | 10,188 | 9,141 | 9,356 | 90% | 102% |

| 東北 | 19,394 | 18,419 | 17,620 | 95% | 96% | 9,605 | 9,088 | 8,833 | 95% | 97% |

| 関東・甲信越 | 20,470 | 18,409 | 17,045 | 90% | 93% | 7,105 | 6,941 | 6,605 | 98% | 95% |

| 首都圏 | 917,898 | 888,260 | 881,294 | 97% | 99% | 263,730 | 259,973 | 242,452 | 99% | 93% |

| 北陸 | 11,960 | 10,398 | 10,271 | 87% | 99% | 4,517 | 4,355 | 4,436 | 96% | 102% |

| 東海 | 138,424 | 125,700 | 132,135 | 91% | 105% | 51,209 | 47,017 | 47,079 | 92% | 100% |

| 近畿 | 493,943 | 473,708 | 460,385 | 96% | 97% | 151,012 | 140,093 | 138,161 | 93% | 99% |

| 中国 | 30,744 | 27,886 | 29,630 | 91% | 106% | 17,210 | 16,135 | 17,246 | 94% | 107% |

| 四国 | 7,068 | 5,926 | 4,992 | 84% | 84% | 5,567 | 5,196 | 4,548 | 93% | 88% |

| 九州 | 74,132 | 72,495 | 69,037 | 98% | 95% | 27,776 | 28,637 | 27,613 | 103% | 96% |

| 全体 | 1,731,731 | 1,657,934 | 1,636,538 | 96% | 99% | 547,919 | 526,576 | 506,329 | 96% | 96% |

河合塾、駿台とも首都圏が昨年並み、東海圏が微増との分析です。なお2022年度が多いのは共通テスト数学のデタラメな難易度設定のせいで駆け込み出願が多かったからです。

首都圏は合格者を絞り込んでいます。合格して手続きする人が増えることを見越してと思われます。

地元率が高い東海圏は、駿台によると愛知淑徳や中部が大幅増とのことで、私大専願生が分厚く併願したと考えられます。

3 主要大学トピック

① 首都圏 ー「MARCH」は隔年現象が目立つー

大学ごとの志願者数や合格者数はこちら

志願者数のみ。上記リンクより作成

| 一般方式 | 共通テスト利用方式 | |||||||

| 22年度 | 23年度 | 24年度 | 24/23 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 24/23 | |

| 青山学院 | 24,614 | 21,850 | 25,068 | 115% | 23,225 | 22,098 | 22,041 | 100% |

| 慶應義塾 | 37,894 | 37,411 | 37,600 | 101% | - | |||

| 上智 | 5,123 | 4,915 | 4,966 | 101% | 17,380 | 21,637 | 24,603 | 114% |

| 中央 | 44,842 | 47,577 | 44,708 | 94% | 19,953 | 20,209 | 21,285 | 105% |

| 東京理科 | 35,449 | 34,547 | 35,073 | 102% | 18,303 | 16,151 | 17,188 | 106% |

| 法政 | 79,537 | 68,962 | 70,667 | 102% | 28,806 | 30,089 | 31,502 | 105% |

| 明治 | 76,328 | 80,258 | 80,589 | 100% | 26,098 | 27,784 | 28,570 | 103% |

| 立教 | 40,146 | 34,642 | 34,224 | 99% | 22,500 | 23,566 | 22,271 | 95% |

| 早稲田 | 79,047 | 74,545 | 72,815 | 98% | 14,796 | 16,334 | 16,605 | 102% |

1)増えた大学

学部個別入試は共通テスト併用方式(個別試験は学部学科ごとの思考力問題)にしたため志願者が激減、2022年は反動でやや戻しましたが2023年にはまた減少、2024年に増加です。ただし入試改革以前の人気があったころには戻っていません。

河合塾、上記リンクより作成 以下同じ

| 22年度 | 23年度 | 24年度 | 23/22 | 24/23 | |

| 文 | 6958 | 5327 | 6732 | 77% | 126% |

| 教育人間科学 | 3267 | 3353 | 3343 | 103% | 100% |

| 総合文化政策 | 2493 | 1867 | 2670 | 75% | 143% |

| 地球社会共生 | 1153 | 915 | 1389 | 79% | 152% |

| 国際政治経済 | 2818 | 2594 | 2464 | 92% | 95% |

| 法 | 4626 | 4077 | 4990 | 88% | 122% |

| 経済 | 8516 | 7894 | 7926 | 93% | 100% |

| 経営 | 4981 | 4657 | 5445 | 93% | 117% |

| 理工 | 9672 | 10112 | 8570 | 105% | 85% |

| コミュニティ人間科学 | 1185 | 1317 | 1347 | 111% | 102% |

| 社会情報 | 2170 | 1835 | 2233 | 85% | 122% |

2年連続志願者が10万人越え、個別試験が3年連続の増加で人気継続です。

上智大学は入試改革に合わせて入試方式を英語検定利用・共通テスト利用・共テ+専攻ごとの論述問題と変更した「優等生」ですが、3年続けて受験者が減少したので、共通テスト利用に3教科型というお手軽コースを導入して出願が増加しました。

2024年度はTEAP、共通テスト利用とも増加しました。一方合格者数は1割程度減っています。昨年「歩留まり」がよかったからでしょうか。上智ブランド復活?

法政大学

2022年は共通テストが荒れたため駆け込みで一般受験が増え、2023年は反動で志願者減、2024年は再び志願者増です。法政大学は首都圏難関私立志向の受験生にとって「最後の砦」のように見えます。

2)減った大学

昨年増加した大学独自方式が志願者減、共通テスト利用方式は増加です。昨年は法学部が多摩から都心に戻ったことが追い風でしたが、今年は隔年現象の洗礼を受けたようです。

2021年度から学部ごとの試験をやめて「全学入試」を複数日導入、また一般試験で英語が課されず、共通テスト(RとL)の成績と英語民間検定の点数のいい方を使う、つまり個別の英語試験の準備が不要になりました(文学部以外)。

大学としては、受験生は一般入試の英語の勉強が不要だし検定は何度も受験すればスコアが上がる(得点が買える)、大学も英語の試験を準備をしなくていい、一石三鳥を狙ったみたいです。

初年度は大学の目論見通り志願者数を増やしましたが、2022年度からは志願者は続落傾向です。2024年度は一般入試は微減で共通テスト利用が減少しました。昨年の反動で志願者を増やした学部も激減した2022年度の水準にも回復していません。

河合塾、上述より

| 学部名 | 志願者 | 増減 | |||

| 22年度 | 23年度 | 24年度 | 23/22 | 24/23 | |

| 文 | 12,196 | 10,952 | 11,377 | 90% | 104% |

| 現代心理 | 3,970 | 3,253 | 3,444 | 82% | 106% |

| 異文化コミュニケーション | 2,303 | 2,217 | 2,010 | 96% | 91% |

| 社会 | 8,287 | 7,431 | 7,391 | 90% | 99% |

| 観光 | 3,932 | 3,791 | 3,853 | 96% | 102% |

| コミュニティ福祉 | 4,098 | 3,122 | 2,920 | 76% | 94% |

| 法 | 8,833 | 4,865 | 5,869 | 55% | 121% |

| 経済 | 7,976 | 10,024 | 7,856 | 126% | 78% |

| 経営 | 4,764 | 3,870 | 3,629 | 81% | 94% |

| 理 | 6,287 | 6,874 | 6,308 | 109% | 92% |

| スポーツウエルネス | 1,809 | 1,838 | - | 102% | |

一般入試の英語検定は出願締め切り後にすべての受験生のスコア・得点に対して統計的処理を行うので、受験生は自分の英語の持ち点が不明なままに受験します(共通テスト利用は換算表が公開されている)。

立教大学もちょっとヤバいと思ったのか、2025年度入試のQ&Aに次のような文言があります。

【参考(一般入試)】

2021年度以降の新しい入試制度では、学科(専修)による違いはありますが、大学入学共通テストの「外国語(『英語』)」で70%以上の得点率、英検で1,950点程度以上の実力が合格ラインの目安でした(大学入学共通テスト利用入試の合格ラインは異なります)。ただし、上記の点数に満たない場合でも外国語以外の科目で高得点をあげて合格に至ったケースもあります。

英検©2級(合格CSE1,980点)合格以上は必要ということです。穏当なラインです。

なお使えるスコアの中に模擬試験みたいに教員が実施する検定を含まれているのは相変らずです。何点に換算されるのか気になります。

3)2025年度トピック

塾長の「国立大学の授業料を年間150万円に」発言で一躍脚光を浴びている慶應義塾大学ですが、外国語の選択科目へ「英語(外部試験利用)」を新設します。実用英語技能検定©CSE 総合スコア(受験2年前までの成績)が 2500 (2級ほぼ満点、準1級余裕で合格、1級もう少し)以上が対象です。

また法学部の日本史、世界史(客観式)は悪問・出題ミス(難しくしようとして自爆)のデパートで『絶対に解けない受験世界史』のVIPでしたが、試験時間を90分、配点150点として記述式(サンプル問題は日本史250字以内、世界史300字以内の論述)を追加、「論述力」を「小論文」(試験時間60分)とします。

みんなで示し合わせているのではと勘繰ってしまいます。

読売新聞

各学部も変更点がありますが大きな変更は、商学部が英語4技能テスト利用型の募集を停止、社会科学部が一般選抜の募集人員を減らし共通テストと学部独自試験を組み合わせる方式に変更します。スポーツ科学部は「小論文」を「総合問題」に変更し試験時間および配点を変更します。

朝日新聞eDuAによると、2023年度の募集定員のうち、一般選抜が占める割合は早稲田大が57.4%、慶應義塾大が57.1%と、私学ツートップも他の私立大学同様推薦・総合型で入学する学生が多く、一見さんは最難関国立残念組限定のようです。

② 関西圏 ー人気・不人気が分かれるー

河合塾、上述より。

| 大学 | 区 | 志願者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) | |||||||

| 23 | 24 | 23/22 | 24/23 | 23 | 24 | 23/22 | 24/23 | 23 | 24 | ||

| 京都産業 | 25176 | 21463 | 99% | 85% | 7320 | 6590 | 85% | 90% | 3.4 | 3.3 | |

| 京都産業 | テ | 13099 | 9007 | 107% | 69% | 3634 | 3704 | 100% | 102% | 3.6 | 2.4 |

| 同志社 | 40157 | 40731 | 106% | 101% | 14026 | 13964 | 103% | 100% | 2.9 | 2.9 | |

| 同志社 | テ | 9815 | 10243 | 121% | 104% | 3023 | 3033 | 118% | 100% | 3.2 | 3.4 |

| 龍谷 | 41469 | 39657 | 116% | 96% | 8577 | 8865 | 96% | 103% | 4.8 | 4.5 | |

| 龍谷 | テ | 19614 | 20333 | 98% | 104% | 9905 | 10639 | 93% | 107% | 2.0 | 1.9 |

| 関西 | 55237 | 52025 | 96% | 94% | 13513 | 13384 | 94% | 99% | 4.1 | 3.9 | |

| 関西 | テ | 22462 | 20563 | 103% | 92% | 6196 | 6060 | 107% | 98% | 3.6 | 3.4 |

| 近畿 | 113126 | 108250 | 98% | 96% | 19498 | 20841 | 85% | 107% | 5.8 | 5.2 | |

| 近畿 | テ | 39331 | 38850 | 94% | 99% | 14858 | 17288 | 89% | 116% | 2.6 | 2.2 |

| 関西学院 | 28723 | 33197 | 111% | 116% | 12027 | 12378 | 107% | 103% | 2.4 | 2.7 | |

| 関西学院 | テ | 15014 | 19427 | 116% | 129% | 6054 | 6944 | 131% | 115% | 2.5 | 2.8 |

| 甲南 | 11842 | 13506 | 128% | 114% | 3751 | 3637 | 103% | 97% | 3.2 | 3.7 | |

| 甲南 | テ | 4824 | 5014 | 88% | 104% | 1693 | 1566 | 81% | 92% | 2.8 | 3.2 |

| 立命館 | 58187 | 59412 | 101% | 102% | 20021 | 18595 | 100% | 93% | 2.8 | 3.1 | |

| 立命館 | テ | 33195 | 36367 | 107% | 110% |

13383 |

12669 | 106% | 95% | 2.4 | 2.8 |

1)増えた大学

2022年度から全学日程が二日とも受験可能になり、理系学部で理科・数学重視方式のオプションが新設されたことでのべ志願者数を増やしました。2023年度には共通テスト利用方式で必須科目を見直したことで志願者を増やしました。

2024年度は一般試験と共テ受併用の締め切りを共テ後月曜日から水曜日に延長し、一部方式での併願減額制度を導入して出願者を増やしました。合格者も増やしています。さらに王子公園に新キャンパスを計画中と今最も鼻息が荒いです。

ぶんぶんは難関~難関国立第一志望者に「マークミスなし」の確認かつ前哨戦で立命館の科目数多め共テ利用に出願するよう指導することが多いです。ブログを書いている時点では合格者数が不明ですが、ぶんぶんの講座の生徒は共通テスト方式で結構合格してきました。

*追記 5/27

立命館大学のデータを追加しました。2021年から志願者増加が続き、合格者を増やしていましたが、2024年度入試では合格者を絞りました。その結果倍率は上昇しました。

2)減った大学

近畿大学は高得点重視や他学科併願など1試験日で多くの併願が可能で、全国第一位の「のべ志願者数」は維持していますが、隔年現象で増加した総合社会・農・薬、全国動向と同じく人気の文芸・医以外は志願者を減らしています。特に大阪以外にキャンパスがある生物理工(和歌山)、工(広島)、産業理工(福岡)の最終倍率が2倍を切っています。理事長の政治家としての不祥事が影響しているかは不明です。合格者数は各学部とも増加して易化しました。

コロナ5類以降で人気回復中の外国語、昨年の反動で全国的に志願者を増やした政策創造と社会、安定の情報都市工以外は志願者を減らし、関関同立では一人負け状態です。

関西大学は集約型キャンパスで最寄駅に学生街が広がる昔ながらの大学で、ぶんぶんは気に入っているのですが、ポジションが「関関同立専願生の最後の砦」のため国立併願組を吸収できていないからでしょうか。

一昨年の不人気→昨年人気→今年不人気と隔年現象にどっぷりはまり、各学部で受験者減です。ただし公募・前期で手続した受験生が多かったとも聞いています。

駿台はキャンパスの立地を受験者の減少の理由に挙げていますが、ぶんぶんは年内入試(公募制推薦という名の学力試験)で産・近・龍とも多めに合格者を出し、一般試験の母集団が減ったことも理由と考えます。

③ 地方都市圏のトップ校 ー踏ん張りどころー

河合塾、上述より

| 大学 | 区分 | 志願者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) | |||||||

| 23 | 24 | 23/22 | 24/23 | 23 | 24 | 23/22 | 24/23 | 23 | 24 | ||

| 北海学園 | 4286 | 4246 | 91% | 99% | 2487 | 2507 | 96% | 101% | 1.7 | 1.7 | |

| 北海学園 | テ | 2271 | 2383 | 91% | 105% | 1687 | 1648 | 104% | 98% | 1.3 | 1.4 |

| 東北学院 | 9116 | 8685 | 102% | 95% | 4492 | 4681 | 96% | 104% | 2.0 | 1.9 | |

| 東北学院 | テ | 3611 | 3518 | 88% | 97% | 1689 | 1980 | 99% | 117% | 2.1 | 1.8 |

| 南山 | 14643 | 13948 | 95% | 95% | 5682 | 5095 | 102% | 90% | 2.6 | 2.7 | |

| 南山 | テ | 7605 | 7886 | 95% | 104% | 4271 | 4697 | 97% | 110% | 1.8 | 1.7 |

| 広島修道 | 4515 | 8126 | 86% | 180% | 2817 | 4652 | 102% | 165% | 1.6 | 1.7 | |

| 広島修道 | テ | 3084 | 3649 | 86% | 118% | 1501 | 2067 | 90% | 138% | 2.1 | 1.8 |

| 西南学院 | 13510 | 13276 | 122% | 98% | 4023 | 3933 | 112% | 98% | 3.4 | 3.4 | |

| 西南学院 | テ | 5912 | 6119 | 90% | 104% | 2057 | 2474 | 89% | 120% | 2.9 | 2.5 |

この大学群は「成績優秀ながら訳あって国立か地元私立しか不可」という受験生の大事な砦、ぶんぶんは陰ながら応援しています。

新型コロナウィルス感染症5類格下げで大都市圏志向が復活したようで、一般は減少、保険の共通テスト利用がやや増加、合格者は多めに出して易化傾向です。

広島修道大学は新方式や受験料の割引制度の導入で志願者を集めました。合格者も多めに出しています。

西南学院と南山は学部ごとの実質倍率も2倍以上をキープしていますが、他は1倍台のところが多く、地方私立大学の苦労が思いやられます。

④ 関西圏資格特化型 ー正念場ー

河合塾、上述より

| 大学 | 区分 | 志願者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) | |||||||

| 23 | 24 | 23/22 | 24/23 | 23 | 24 | 23/22 | 24/23 | 23 | 24 | ||

| 京都橘 | 10550 | 8133 | 95% | 77% | 3615 | 2955 | 88% | 82% | 2.9 | 2.8 | |

| 京都橘 | テ | 3830 | 3880 | 93% | 101% | 734 | 1028 | 78% | 140% | 5.2 | 3.8 |

| 佛教 | 5058 | 5654 | 63% | 112% | 1924 | 1854 | 81% | 96% | 2.6 | 3.0 | |

| 佛教 | テ | 501 | 472 | 73% | 94% | 280 | 266 | 75% | 95% | 1.8 | 1.8 |

| 大和 | 10063 | 12262 | 113% | 122% | 2262 | 2718 | 117% | 120% | 4.4 | 4.5 | |

| 大和 | テ | 1075 | 896 | 26% | 83% | 323 | 304 | 35% | 94% | 3.3 | 2.9 |

| 畿央 | 2914 | 2145 | 59% | 74% | 1214 | 884 | 73% | 73% | 2.4 | 2.4 | |

| 畿央 | テ | 865 | 767 | 68% | 89% | 260 | 208 | 68% | 80% | 3.3 | 3.7 |

| 奈良学園 | 324 | 181 | 74% | 56% | 120 | 115 | 96% | 96% | 2.7 | 1.6 | |

| 奈良学園 | テ | 138 | 85 | 97% | 62% | 42 | 61 | 117% | 145% | 3.3 | 1.4 |

畿央大学は女子短大を資格特化型大学に鞍替えしたパイオニアで、教育、理学療法、看護を次々と立ち上げ、不況下の資格志向を追い風に志願者を増やすだけでなく、地域の教育機関や医療機関と連携して学生の教育に力を入れてきました。

しかしその成功を見た他の私立大学が資格系の学部を次々と立ち上げ、市場の「喰いあい」をしているところに教育・看護系の不人気が直撃しました。

京都橘と大和は理工や情報、経済などトレンド学部を次々と立ち上げてリスクヘッジしています。表にはありませんが同志社女子大学の看護学部は「同志社ブランド」の強みを活かしています。佛教大学は近畿圏私立教育学部の老舗で、教育学部と医療系は高倍率を保っています。

畿央は立地的に新学部の立ち上げが難しいのが難点です。ぶんぶんは多数の卒業生を畿央大学に送り出していて、よい評判も聞いているので踏ん張ってほしいです。とはいえ資格特化型大学は曲がり角に差し掛かっていることは確かです。

まとめ

- 定員厳格化の緩和、コロナ禍の落ち着き(慣れ)、複数回入試の導入で首都圏私立大学の人気は回復傾向も隔年現象も復活

- 総合型・公募制推薦で学生を早めに確保して一般での合格者数は減少傾向

- 地方の私立大学と資格特化型大学は正念場

- 受験生は試験の形式や昨年の倍率など「お手軽」に合格できるかどうかを出願の判断基準にして受験先を決める傾向がある

- 先立つものは勉強