難関私立大学になればなるほど出題される文化史のうちよく出題されるキリスト教の歴史、今回は十字軍についてまとめます。

2022年の九州大学で第2回十字軍が問われて面食らいました。一橋大学では「空間革命」という問われ方、大阪大学ではモンゴル側の資料から十字軍を考える、2023年の上智大学TEAP方式ではバルト海の十字軍が問われました。

それぞれ十字軍を教科書の記述を踏まえたうえで、別の角度から考察することが求められています。宗教を大義名分に戦争をやめない現代社会への批判かもしれません。

世界の主要宗教分布図。パブリックドメイン

参考文献は初回参照。画像は断りがなければパブリックドメインのものです。

今回はこれを参考にしています。

目次

5 十字軍運動

(1)東地中海の十字軍

1095年 教皇[1 ]が(2 )宗教会議で十字軍を提唱

第1回1096~99

イェルサレムを占領,(3 )を建設

シリアに十字軍国家(エデッサ伯国、アンティオキア侯国、トリポリ伯国)

第2回1147~48

諸侯や騎士、仏王、独王の軍勢が参加→成果なく帰国

第3回1189~92

独(フリードリヒ1世)・仏(フィリップ2世)・英([5 ])

第4回1202~04

教皇[6 ]が提唱

(7 )商人の要求で(8 )を占領→(9 )帝国建設

*少年十字軍 13世紀初頭 フランス、ドイツで発生

第5回1228~29

独皇帝(シュタウフェン朝)フリードリヒ2世が交渉で聖地を一時回復

第6回1248~54 仏王[10 ],海路エジプトを攻撃→失敗

第7回1270 仏王ルイ9世,海路チュニスを攻撃→失敗

1291年 (11 )が陥落してイェルサレム王国滅亡

宗教騎士団:聖地での巡礼者の保護や病人の救護のために結成

ヨハネ騎士団…第1回十字軍で結成,傷病者の救護などに活躍

テンプル騎士団…12世紀初設立,巡礼者の保護 フィリップ4世が解散

(12 )騎士団…第3回十字軍で結成,プロイセン地方での布教

② 他地域の十字軍運動

イベリア半島:11世紀後半 (13 )(再征服運動)

エルベ川以東:12世紀 (14 )運動

フランス南部:(15 )十字軍

③ 十字軍の後世への影響

・参加した諸侯の没落、その所領を没収した王権の伸張

・地中海の遠隔地交易による商業の活性化、イタリア諸都市の繁栄

・ラテン=カトリック圏の拡大

「12世紀ルネサンス」とも言う

空欄

1 ウルバヌス2世

2 クレルモン

3 イェルサレム王国

4 サラディン

5 リチャード1世

6 インノケンティウス3世

7 ヴェネツィア

8 コンスタンティノープル

9 ラテン

10 ルイ9世

11 アッコン

12 ドイツ

13 レコンキスタ

14 東方植民

15 アルビジョワ

16 トレド

17 パレルモ

補足

① 十字軍の背景

十字軍とは神またはキリスト教世界を守るために戦い、贖罪を得ることです。十字軍特権(お墨付き)を発するのはキリスト教会です。

「十字軍」は一般的にイェルサレム奪回を目指すシリアでの全7回(数え方は諸説あり)の戦いを指します。「十字軍特権による戦い」は様々あり、聖ヨハネ騎士団が根拠地としたマルタ島がナポレオンによって占拠された1798年を終了とします。

十字軍の背景を三点にまとめます。

第一は地中海地域における政治闘争です。

11世紀のイベリア半島ではレオン王国とアラゴン王国がイスラームが支配する地域(アンダルス)の再征服運動に乗り出していました。地中海でドイツ王(神聖ローマ皇帝)、イスラーム、ビザンツと争っていたローマ教皇はレコンキスタを聖戦として後援していました。

同じ頃セルジューク朝が台頭し、シリア・パレスティナではファーティマ朝と争い、アナトリアではビザンツ帝国を撃退しました(1077年 マンジケルトの戦い)。

セルジューク朝はイラン系の官僚が政治の中枢を占め(ニザーム=アル=ムルクが有名)、それを嫌ったテュルク系遊牧民がアナトリアに進出しました。それがルーム=セルジューク朝で、この地域のテュルク化、イスラーム化の端緒となりました。

ビザンツ帝国は戦闘に備えて在地貴族に軍役を課す代わりに封土を保証する(プロノイア制)一方、ローマ教会(1054年に相互に破門)に使節を送り援軍を求めました。

つまりビザンツ帝国の狙いはアナトリアでの失地回復で、イェルサレムで争っているのはセルジューク朝とファーティマ朝なのですが、教皇ウルバヌス2世はアンダルスでの経験を元に聖地奪回のための遠征軍派遣を呼びかけました。

第二はヨーロッパの経済発展と民衆へのキリスト教の普及です。

11世紀の西ヨーロッパでは気候の温暖化に伴って農業生産と人口が増大していました。森林の開墾による耕地の拡大、農作業を容易にする新技術(水車、鉄製農具、重量有輪犂)、新農法(開放耕地制と三圃制農法)の普及が理由としてあげられます。

この影響で領主の荘園では館の近辺に農民が集住する村落が形成されました。犂を牛馬に引かせて耕作するために農業は共同作業となり、農事暦にもとづく祝祭や領主との交渉も村全体で行なわれたので、村落の共同体意識が高まりました。

ベリー公のいとも豪華なる時祷書 3月

農民の祝祭はキリスト教以前から行なわれていましたが、これらはキリスト教信仰に取り込まれ(クリスマスやイースターは有名)、荘園に建設された教会は農民の冠婚葬祭を取り仕切りました。

阿部謹也さん(一橋レジェンド)は、それまで中世の農民は「ふたつの宇宙」(人の住む空間と森林など人知の及ばない空間)を生きていましたが、森林が開墾されて超自然的なものは存在しないことがわかり、次第に「ひとつの宇宙」を生きるようになり、一神教であるキリスト教が普及する、と説明します。

農業革命の時代とキリスト教の普及が時期を同じくする説明として納得できます。

第三は地中海海域の勢力変化と都市の発達です。

キリスト教が普及するにつれて聖地巡礼が盛んになります。イェルサレム、ローマと並ぶサンティアゴ・デ・コンポステーラはイベリア半島北西部(レオン王国の故地)にあり、9世紀にエルサレムで処刑された12使徒のひとり聖ヤコブの墓が発見されたとされ、その場所に教会が建てられました。

10世紀はレコンキスタの前線基地となり、11世紀には巡礼の道が整備され、12世紀には約50万人がヨーロッパ各地から訪れたそうです。聖地を訪れる人だけでなく巡礼者にアメニティを供給する人にも「贖罪」が認められました。

阪急交通社のツアー案内

地中海海域では9世紀にはムスリムの海軍が優位を保っていましたが、10世紀頃からビザンツやキリスト教勢力が押し返すようになり、さらにノルマン人がシチリア島に進出、ヴェネツィア、ジェノヴァなど海港都市が発達しました。

このようにシリアの十字軍は、キリスト教の普及、生産力の上昇、地中海海域の流動化とを背景に、政治的野心を持つローマ教皇、領土拡大を狙う諸侯、利を得たい北イタリア商人の思惑が絡み合って始まったと考えられます。

世界史探究でそれぞれについて生徒が調べてジグソー法で交流するとよさげですが、そんな楽しいことをしていたら教科書が終わりそうにありません。(´・ω・`)

② 第1回十字軍…イェルサレムは誰が支配していた?

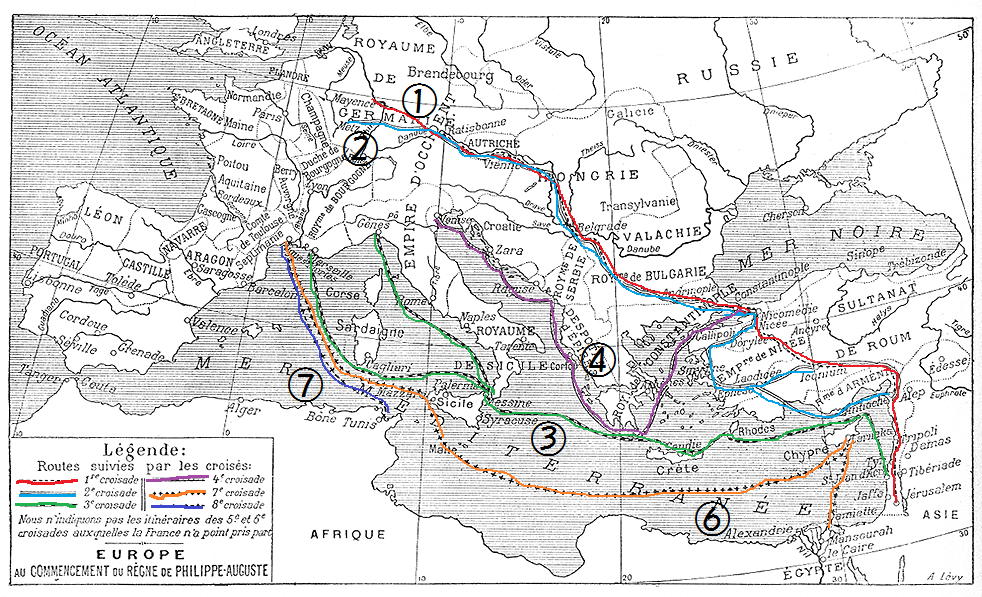

パブリックドメインの画像にぶんぶんが色を追加

赤=1 青=2 緑=3 紫=4 橙=6 濃い青=7

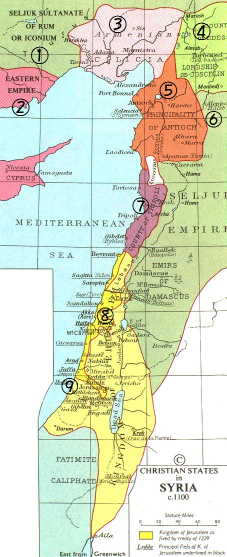

地中海東岸拡大図 パブリックドメインの画像にぶんぶんが数字を追加

⑤アンティオキア侯国 ⑥アレッポ(ザンギ-朝)

⑨ イェルサレム(同)

十字軍が出発する頃、セルジューク朝は後継者争いで分裂状態に陥り、その隙を突いて1098年にファーティマ朝がイェルサレムを占領しました。

1096年に教皇の呼びかけに応じた諸侯が次々にコンスタンティノープルに到着しました。世俗諸侯のリーダー格はおらず、フランス王弟ら諸侯が参加しました。

諸侯は陸路地中海東岸に入り、海港諸都市を降伏させてイェルサレムまでの補給ルートを確保し、1099年にイェルサレムを占領、従軍した諸侯の中から王を選出してイェルサレム王国となりました。

イェルサレム王国の補給ルート沿いに建国されたのが十字軍国家で、エデッサ、アンティオキア、トリポリを拠点としていました。

③ 第2回十字軍…エデッサ陥落が原因

シリア南部ではファーティマ朝が一旦撤退した後再び海軍で攻勢に転じますが、十字軍(ムスリム側の資料では「フランク軍」)に補給のための海港都市を押さえられ苦戦しました。十字軍が東地中海の制海権を確保したので、巡礼者や商人がイタリア半島とシリアを往来するようになりました。

シリア北部ではムスリム側はセルジューク朝の分裂(特にアレッポとダマスクスの確執)のため一致して抗戦できませんでしたが、次第に巻き返しはじめました。

まず1119年にアンティオキアの軍勢を破り、その後ザンギ-がセルジューク朝から事実上独立して(ザンギ-朝)アレッポの支配権を獲得し、1144年にエデッサを包囲して降伏させました。

これに対して教皇が新たな十字軍を提唱、フランス王ルイ7世とドイツ王コンラート3世が軍を組織し、1147年に陸路で東方へ出発しました。

しかし独仏とも途上でルーム=セルジューク朝の攻撃を受けて兵力を損耗しました。アンティオキアに到着すると独仏王はイスラエル王の進言でダマスクスを攻撃するも失敗、成果なく帰国の途につきました。

教科書での扱いはないに等しいですが、同じ時期にイングランドでプランタジネット朝が成立(1154年)、フランスでは開墾や干拓で新しい耕地が生み出され、パリでは大学が建設され王国の首都に成長するなど王権の強化が始まる時期です。

④ 第3回十字軍…クルド人のサラディンがエジプトの支配者?

アレッポでは第2回十字軍の到着前にザンギーが暗殺され、ヌール=アッディーンが統治していました。彼はアンティオキア公国とエデッサ伯国を破り、ダマスクスも支配下に置きました。

ファーティマ朝は十字軍の攻撃に悩まされ、宰相の地位をめぐる内紛が絶えませんでした。追放された宰相がヌール=アッディーンの元に亡命して援助を乞いました。

この時エジプトに出征した将軍の甥がサラーフ=アッディーン(サラディン)で、彼はイェルサレム王国とビザンツ帝国の連合軍を破り、急死した将軍の後を継いで宰相に就任しました。

サラディンはクルド人とテュルク系マムルークの直属軍を組織し、海軍を整えるなどファーティマ朝を再建し、カリフが亡くなると後継者を建てずにアッバース朝カリフの宗主権を認めてスンナ派に復帰しました。これがアイユーブ朝です。

ヌール=アッディーンが死ぬとサラディンはシリアに進出、ザンギー朝の旧領域を支配下に置くとムスリムにジハードを呼びかけました。ムスリム軍は十字軍の本隊を壊滅させ、主要な海港都市とイェルサレムを陥落させました。

この報がヨーロッパに伝わると教皇は第3回十字軍を提唱、英仏独王が参加しました。途中独王が川で溺死して独軍は帰国、シリア沿岸の都市攻防戦の後、英王リチャード1世が単独でイェルサレム奪還を狙いサラディンと争いますが、双方とも直前の戦いで消耗していて、結局休戦協定を結んで英王は帰国しました。

この戦いでは英仏王は海上からシリア入りをしています。地中海の軍事・通商上の制海権はイタリア諸都市に移りつつありました。またイェルサレムがムスリム側に渡ったためアッコン(アッコ)がイェルサレム王国の臨時首都になりました。

*発展 十字軍と王権

ロンドンの国会議事堂の外にあるリチャード 1 世の騎馬像。イギリスでは人気者で逸話も多数ありますが、彼自身はアンジューとアキテーヌ育ちで英語はさっぱり、10年の在位期間もイングランドにいたのは6ヶ月で後は戦争に明け暮れていました。パブリックドメインの画像

フリードリヒ1世(バルバロッサ、赤ひげ王)は、一橋大学2022年、立命館大学2005年に彼がボローニャの学生に特許を与え、ローマ法を根拠としつつ都市と対抗しようたことが出題されています。フランス王のフィリップ2世もジョン王から大陸領を奪うなど、十字軍と並行して王権の拡大が進んでいました。パブリックドメインの画像

⑤ 第4回十字軍…なぜコンスタンティノープルに?

1198年に教皇に選出されたインノケンティウス3世はパリ大学で神学を、ボローニャ大学で法学を修めた「法曹教皇」のひとりで、教会法にもとづく教皇権の確立を図りました。

1215年の第4回ラテラノ公会議では、信者の信仰生活全般にわたる共通の規範がはじめて定められ、教会が持つ権限はすべて教皇座(ローマ教会)の元にあることが確認されました。また教皇座に省庁が整備され行政組織との土台が築かれました。

彼はイェルサレムの奪回と東西教会の合同を掲げて十字軍を提唱しました。彼はその後もアルビジョワ十字軍などキリスト教の敵に対する意欲を燃やす一方、フランチェスコ会やドミニコ会は公認するなど、異端討伐を名目にローマ教会を信仰や組織の頂点とする体制を作ろうと考えました。

十字軍に応じた諸侯とヴェネツィアの下交渉で、攻撃目標はカイロとされました。イェルサレムよりもムスリムの拠点を攻撃した方が「実入りがいい」からです。

しかし参加者が目標の1/3を下回り、船代が払えません。そこでヴェネツィアはザラ(現在クロアチアのザダル。ヴェネツィアに反乱を起こしハンガリー王が保護していた)の奪還を提案、この攻撃で十字軍は教皇から一時破門を宣告されてしまいます。

ザダルの海の門 パブリックドメイン

その後、前ビザンツ帝国の息子が皇帝位を簒奪した弟の排除への協力を願い出たので、十字軍の攻撃目標はコンスタンティノープルに変わりました。

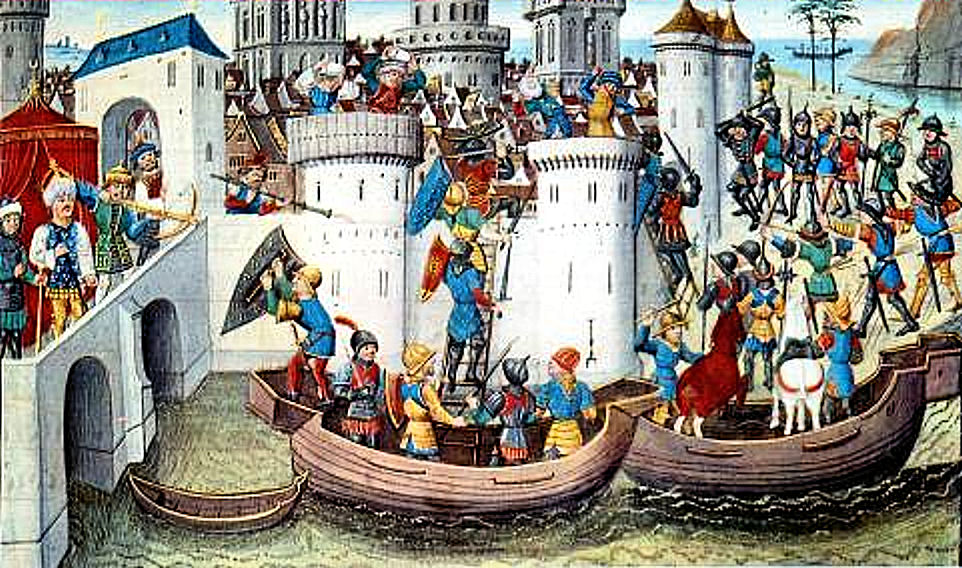

コンスタンティノープルは激しい掠奪、殺戮、破壊にさらされ、大量の宝物や聖遺物が奪われてヴェネツィアに運搬されました。1204年に十字軍の指揮者を皇帝とするラテン帝国が建設され、ビザンツ皇帝の一門は各地に逃亡して亡命政権を作りました。

15世紀のミニアチュール

亡命政権のうちニカイア帝国が1261年にコンスタンティノープルを奪回しますが、国力は復活せず、オスマン帝国の侵略を受けることになります。

インノケンティウス3世は東西教会合同の観点からラテン帝国を承認し、諸侯にイェルサレム奪回を命じますが、諸侯はコンスタンティノープル征服で「お腹いっぱい」になり出撃しませんでした。

教科書では「ヴェネツィア商人の意向でコンスタンティノープル攻撃」とありますが、ヴェネツィアが直接仕掛けたのはザラ奪回で、コンスタンティノープル攻撃はビザンツ帝国側の内紛が直接の原因です。

しかしヴェネツィアは裏でアイユーブ朝のアーディル(サラディンの弟。スルタンを名乗る)と通商条約を結び、エジプトへの自由な入港と引き替えにいかなるエジプト遠征に対しても援助はしないと取り決めています。(´・ω・`) 十字軍のコンスタンティノープル攻めはヴェネツィアにとって渡りに船です。

加えてヴェネツィアの商売敵であるジェノヴァは黒海に進出してウクライナの小麦を買い付けていましたから、黒海の入り口を抑えることは戦略上好ましいです。

第4回十字軍があさっての方向に行ったおかげで、アイユーブ朝は体勢を立て直し、十字軍国家はイェルサレムを失ったもののシリアの都市や穀倉地帯を確保し、貿易で大きな利益をあげていました。平和が一番です。

⑥ 第5回十字軍…戦わないでイェルサレム奪回?

インノケンティウス3世は1215年に次の十字軍の目標をカイロと決めました。

シリアではキリスト教徒とムスリムが交易で良好な関係を築き、ムスリム諸侯が団結して戦いを仕掛けてくる可能性もなくなりました。したがって十字軍の矛先はムスリムの拠点であるエジプトに向けられました。

シチリア王でドイツ王のフリードリヒ2世(シュタウフェン朝)は、十字軍を率いることを条件に神聖ローマ皇帝に就任しました。しかし先に出撃した十字軍はフリードリヒの到着を待たずにアイユーブ朝のカーミル(アーディルの子)に完敗しました。

1227年にフリードリヒは出陣するものの病気で途中帰国、教皇に「仮病」と決めつけられて破門されます。フリードリヒが再びアッコンに到着したときには先発隊はすでに帰国、ヨハネ騎士団やテンプル騎士団は破門された皇帝に従いませんでした。

一方のカーミルもスルタン位をめぐる内紛で十字軍と戦争する余裕はなく、またモンゴル軍がホラズム=シャーを滅ぼしたという情報もあって、以前から親交があった両者の間で1229年に和平が成立、イェルサレムはフリードリヒの所領とする一方ムスリムは岩のドームで自由に礼拝することが許され、10年間の休戦が約されました。

シチリア島はノルマン王朝以前から根付いていたイスラーム、ラテン、ギリシア文化が融合する場所で、宮廷ではそれぞれの言葉の書記が働いていました。フリードリヒ自身もラテン語、ギリシア語、アラビア語など6カ国語を修得したそうです。

フリードリヒ2世の多文化主義が無血のイェルサレム解放を実現したともいえますが、彼はこれまでの十字軍を反省して徴税で軍資金を準備し、エジプト攻めに特化した艦隊を送り込むなど周到な準備をしていました。

⑦ 第6、第7十字軍…エジプト攻め

1244年にアイユーブ朝のスルタンとホラズム=シャーの生き残りの同盟軍がイェルサレムを占領すると、フランス国王ルイ9世は十字軍の誓約を立てました。ジェノヴァやマルセイユで船を調達してエジプトを攻撃しますが1250年に敗北、ルイ9世も捕虜になりました。

この時クーデターでエジプトではマムルーク朝が成立、身代金の支払いと占領地の返還を条件にルイ9世は解放されました。

ルイ9世は1270年にも十字軍を企画しますが、チュニスに上陸した後国王が死亡したため遠征は中止になります。

同じ頃マムルーク朝のスルタンになったバイバルスはモンゴルと争う一方十字軍国家を攻撃し、1268年にはアンティオキア公国を滅ぼしました。彼の死後後継者が1289年にトリポリ、1291年にアッコンを征服してイェルサレム王国は消滅しました。

大阪大学 2023年の入試問題より

とこしえの天の力と皇帝の神威によって、私アルグンのことばである。フランス王へ、去年、お前がマール=バール=サウマ巡察間をはじめとする使節たちを通じて上奏するには、「イル=ハンの軍隊がエジプトの方へ出征するなら、我らもここから出征して合流しましょう」という。このお前の上奏をよろしいと認め、「天に祈って、寅年十二月に出陣し、正月十五日にダマスクスに下営しよう」と言った。今、その誠実な言葉に従い、軍隊を約束通りに送り、天の道を与えられてその地の人民を攻め取ったら、イェルサレムをお前たちに与えよう。約限に遅れて軍兵を加えても役には立たんぞ、後になってから悔やんでも益はないぞ。

この手紙は1289年、すでにルイ9世はなくなりフィリップ4世の代で、アッコン以外の十字軍の占領地が次々にムスリム勢力に奪われ、アッコンも風前の灯火の時です。

この手紙を見ると、そうした状況下でフランスがイル=ハン国に援軍を乞う手紙を送り、シリアでマムルーク朝と争うイル=ハン国も十字軍を利用しようと考えていたことが見て取れます。しかし双方とも偉そうな口ぶりです。

⑧ 民衆レベルでのキリスト教の普及

十字軍と並行して教皇の主導の下でヨーロッパ全体を包み込む共通の宗教生活の枠組みが形作られました。司教区と教区の網の目が各地に広がり、農村や都市の生活はキリスト教の枠組みで行われるようになりました。

教会は冠婚葬祭をつかさどる住民センターの役割を担い、ゲルマン由来の農耕儀礼はキリスト教の祭りに置き換えられました。

民衆(俗人の信徒)の心をとらえたのが聖人崇拝です。教会は信仰ゆえに殺害された殉教者や、生前に奇跡的な行為を行って人々を救い、死後崇拝を集めた者を聖人と認定し、俗人信徒の信仰の対象としました。

一神教では奇跡を起こすことができるのは唯一神だけのはずなのですが、教会は「聖人は神の奇跡を仲介した」という建前で奇跡譚を認めています。身近な聖人は民衆の人気が高く、信者獲得に必要だからでしょう。

聖人の中で一番人気は聖母マリアで、他には殉教者が多いのですが、聖王ルイ9世は国王では唯一のランクイン、都市民衆の人気が高かったアッシジのフランチェスコは政治的な理由からスピード裁定で聖人に認定されました。

日本で最も有名なのは聖バレンチノで、クラウディウス帝の時代に棄教を拒んで処刑されたとされています。彼は恋人たちの守護聖人として崇敬され、その殉教の日である2月14日にお祝いが行われます(殉教の日には異説あり)。

また商人ギルド・手工業ギルドはそれぞれ守護聖人をもち、その祝日などに会合を行っていたそうです。日本で例えば松尾様が酒の神として信仰されていますが、それと同じ心性でしょう。

また聖遺物(聖人が残した遺物。遺体・衣服・装飾品など)は奇跡の逸話が添えられていて、それを保有する教会が聖地として人々の参詣を集めました。

有名なのが乾いた血が液状化する聖ヤヌアリウスの聖遺物で、動画を探していたらゆっくり解説に行き当たりましたw

また12世紀ぐらいからキリスト教の教義に加えられたのが煉獄です。

*煉獄杏寿郎さんについて知りたい人は他を当たってください。

参考 古典

死後に行くところといえば天国か地獄で、後者はぶんぶんのように生前の行いに問題がある人が行くところです(ダンテの『神曲』の地獄編参照)。

キリスト教ではイエスの生活から「清貧」が理想とされ、聖書にイエスが神殿から両替商を追放する話もあり、蓄財に対しては否定的でした。高利貸しであったワルドは自分は救われるのかが知りたくて、聖職者を雇って聖書を俗語訳させたのがワルド派の始まりという話もあります。

しかし自らは教会財産で潤っていて信者に「清貧でなければ地獄行き」と説くのは矛盾の極み、また十字軍の時代には商業が活性化し、都市の商人にもキリスト教が普及すると、信者拡大のためには蓄財を悪く言う訳はいきません。

そこで聖書の様々な部分を(無理やり)根拠として煉獄を創作しました。煉獄は天国には行けなかったが地獄にも墜ちなかった人の行く中間的なところで、苦罰によって罪を清められた後、天国に入るとしました。

商人がお金稼ぐとき常に清廉潔白とはいきません。商人もこれなら安心して?天国に行くことができます。

参考にしたル・ゴフの別の論文では、死の直前に遺言書を書いて。自分の財産を分与したり公共に寄付することで自分自身が「無一文」なることも、こうしたローマ・カトリックの教えと関係しているそうです。

しかしプロテスタントは聖書にもとづかないカトリック教会の教義は無効として煉獄を認めていません(ルターは最初『九十五カ条の論題』で認めていましたが後に否定。ギリシア正教会も煉獄は分裂後の教義なので認めていない)。

そしてカルヴァンは「人が救われるか否かは神に予定されている」と説きます。確かに贖宥状を買おうが教会に寄付しようがそんな「はした金」で唯一絶対神が買収される訳がありません。

一方でカルヴァンは「人が神から与えられた天職にいそしみ、成功すればそれは神の救いのサインだ」とも言います。すなわち商業の成功は蓄財で救いの証、カルヴァンによって労働や商業に対するキリスト教の見方が180度転換することになります。

この結果商工業が優勢な地域でカルヴァン派は普及します。

まとめ

- 十字軍の背景は、キリスト教の普及、生産力の上昇、地中海海域の流動化

- 政治的野心を持つローマ教皇、領土拡大を狙う諸侯、利を得たい北イタリア商人の思惑が絡み合って十字軍が始まる

- 第1回~第3回はイェルサレムおよびシリアの海港都市の奪い合い

- 第4回以降はエジプトが攻撃目標になるが、第4回はヴェネツィア商人の思惑とビザンツ帝国の内紛でコンスタンティノープルを攻撃

- 第1回第2回は陸上、第3回からは地中海の制海権を得て海上を通る

- 十字軍の結果諸侯は没落し、王権が伸張する。また地中海交易が活発化し、イタリア海港都市が繁栄する

- シリアの十字軍以外にもレコンキスタ、東方植民、北方十字軍、アルビジョワ十字軍が進行し、ラテン=カトリック世界が拡大する