はじめに

先日大阪市北区中之島にある大阪市立東洋陶磁美術館で開催中の大阪市・上海市友好都市提携50周年記念、特別展「中国陶磁・至宝の競艶」を鑑賞してきました。

写真OKなので、展示物の写真を交えて展覧会の内容をかいつまんで紹介します。

記事は会場のパネルの記述を参考にしています。

公式

大阪メトロまたは京阪電鉄淀屋橋駅または北浜駅から北へ歩いてすぐです。

目次

1 上海と大阪を結ぶ線

『日本史探究』『歴史総合』の教科書を参考にしています。

上海はアヘン戦争の講和条約である1842年の南京条約で開港され、イギリス、フランス、アメリカ合衆国などの租界が形成されました。

日清戦争の講和条約である1895年の下関条約で日本が開港地での工場設立が認められると諸外国もそれに続き(いわゆる片務的最恵国待遇)、1920年代から1930年代にかけて上海は中国最大の都市に発展しました。

イギリスをはじめとする諸外国の銀行が集まり、上海は中国金融の中心になりました。同時に浙江財閥など民族資本家も台頭し、共産党を恐れた彼らが蒋介石を動かして1927年に上海クーデタが発生しました。

関東軍が1931年に満洲事変を起こすと、列強の目を満洲から逸らすために上海で謀略(中国人を雇って日本人を襲わせる)をめぐらし、1932年に第一次上海事変が勃発しました。1937年7月に北京郊外で盧溝橋事件、8月に第二次上海事変が発生して日中は全面戦争になりました。1937年11月に日本軍は上海を占領し、1941年12月に米英に宣戦布告した際に上海の共同租界を接収しました。

1949年の中華人民共和国成立により外国資本は上海市から撤退しましたが、1978年からの改革開放政策で再び外国資本が流入し、高い経済成長を続け、現在は商業・工業・金融・貿易・交通などの中心地となっています。

パブリックドメインQより

大阪市と上海市は1974年04月18日に友好都市提携をしています。

1883(明治16)年、渋沢栄一らが主導して大阪に輸入の紡績機械や蒸気機関を備えた大阪紡績会社(現・東洋紡)が開業しました。その後20に及ぶ紡績会社が次々と設立され、大阪は「東洋のマンチェスター」とよばれるようになりました。

上海では1902年(明治35年)に三井物産によって買収された旧興泰紗廠を母体とする上海紡績会社が成立しました。いわゆる「在華紡」の先駆けです。工業化が進む中で労働運動も盛んになり、1925年に上海で発生した五・三〇事件は、日系資本の工場で発生した暴動が契機でした。

2 上海博物館の至宝

最初のブロックは上海博物館が収蔵する元~清代の陶磁器です。

青花雲龍文壺。正統帝時代の景徳鎮窯で作られた最大の壺。青色は中央アジアからもたらされたコバルトを使用してます。

五彩百鳥朝鳳図盤。梧桐(アオギリ)、牡丹、太湖石、蓮池の風景の中に一対の向かい合った鳳凰が描かれています。空には祥雲がたなびき、孔雀、鶴、燕、鷺などが鳳凰を祝福しています。名君の遺徳をたたえる百鳥朝鳳は康熙年間に流行しました。

3 明代空白期の景徳鎮陶磁器

第二部は資料が少なく“空白期”と呼ばれる明時代中期の正統(せいとう)・景泰(けいたい)・天順(てんじゅん)の三代(1436-1464)の景徳鎮磁器です。

紅緑彩蓮唐草文梅瓶。釉薬の上に紅彩と緑彩を低温度で上絵付けする紅緑彩は宋・金代に見られる技法です。色鮮やか。

青花琴棋書画仕女図壺。高貴な仕女たちが優雅に遊んでいます。

4 至宝競艶

上海博物館と大阪市立東洋陶磁美術館が誇る、唐時代から明時代の中国陶磁の逸品が一堂に集結しています。

唐三彩。よく見かけるものはぽっちゃり系ですがこれは7世紀のスリムビューティーが好まれた時代のもの。

五代の白磁。瓶に耳がついているのは遊牧民の水筒をイメージしています。

鉄斑を散らした青磁は日本では「飛青磁」と呼ばれ、花瓶として珍重されました。鴻池家伝来で国宝に指定されています。中国では「玉壺春」と呼ばれ主に酒器として用いられています。そういえば『警部補 古畑任三郎』の明石家さんまゲスト回で、弁護士が酒瓶を「花瓶」としゃべりすぎて墓穴を掘りました。元代、龍泉窯。

5 韓半島の陶磁器

日本の企業家や韓国の外交官のコレクションが展示されています。

高麗は青磁や白磁が発達しました。これは殷代の青銅器を真似た青磁。儀礼に使われたと考えられます。

鉄絵具を素地に塗り青磁釉にかけた陶磁器。草花模様を掘り、象嵌を施しています。

朝鮮王朝は儒教を政治の方針とし、倹約が美徳とされたのでそれを象徴する白磁が好まれ、官立の窯で生産されました。コバルトや鉄砂を使って草花や動物などが描かれています。写真は青花(白磁にコバルトで絵付け)。

「粉青」は鉄分の多い陶土に肌理細かい白土釉で化粧掛けを施し、透明釉を掛けて焼造した陶磁器で朝鮮王朝初期に盛んに作られました。

6 特別展示(2024年まで)

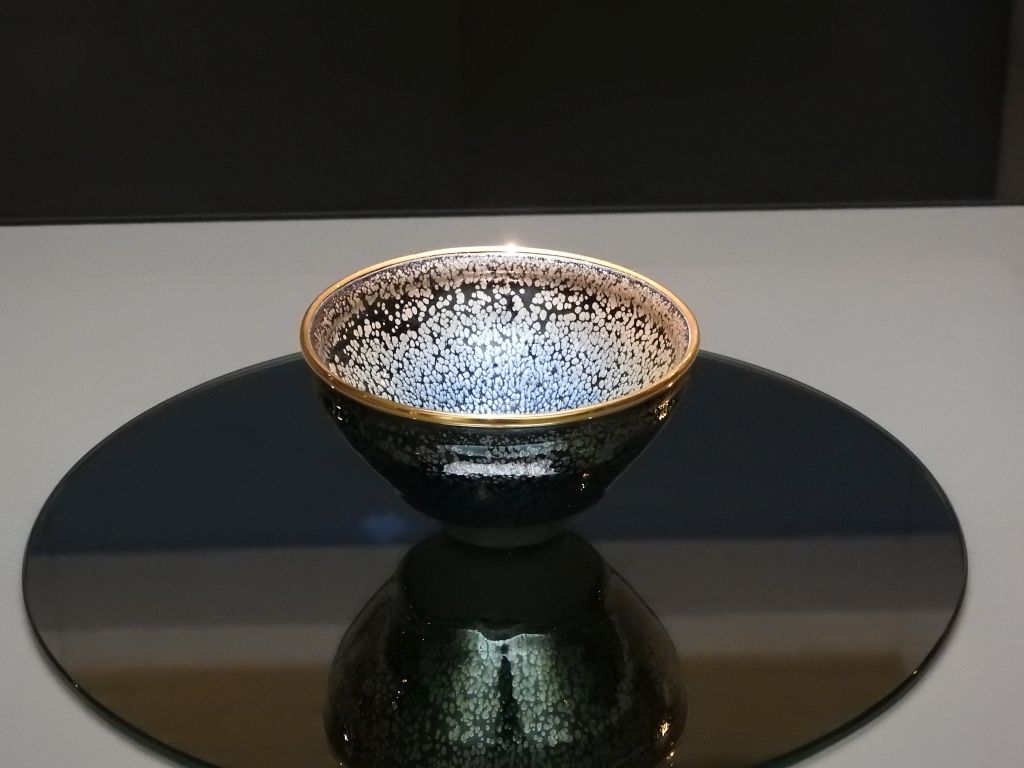

油滴天目茶碗

宋代に喫茶文化が盛んになると、最高級の白い茶が映える黒い茶碗が歓迎され、中でも建窯の黒釉茶碗は宮廷で評判になりました。日本には鎌倉時代に喫茶文化とともに黒釉茶碗(「天目」)がもたらされますが、中でも南宋時代の建窯の窯変天目や油滴天目は室町時代に高く評価され、現在に伝わるものの多くは日本にあります。

天目茶碗について過去回

bunbunshinrosaijki.hatenablog.com

青花虎鵲文壺

18世紀朝鮮王朝の官窯で作られた白磁。虎が鵲を狙っているのですが、どう見ても猫ちゃん🐈 展示会のマスコットです。

乾隆帝の直筆

乾隆帝は『四庫全書』の編纂を命じ、自身も数多くの漢詩を作りました。また彼は中国の伝統的な文物を収集し、現在も故宮博物院に収蔵されています。

まとめ

陶磁器は権力の象徴だと感じました。また西方の物質や技法が使われたり、古代王朝の青銅器や遊牧民の革製品を模した陶磁器が造られたりと、陶磁器は様々な地域文化の影響を受ける一方、各地域で独自の発展をとげていることが見て取れました。

「歴史総合」の「グローバル化とわたしたち」は第二次世界大戦後限定でぶんぶんは気に入らないのですが、陶磁器は時代を超えたグローバル化のアイコンです。

非常にボリュームの多い展示会で、紹介したものはごく一部です。ゆっくり見ていたらあっという間に2時間経過してしまいました。中国・朝鮮・日本の陶磁器が堪能できます。会期は3月30日までです。