はじめに(11月7日追記)

混迷を深める「大学入試共通テスト」。

「英語成績提供システム」は11月1日に2020年度の実施が見送りになりましたが、国語の記述式も問題ありありです。

試行調査の問題

2017年の試行調査の結果

http://www.dnc.ac.jp/news/20180326-01.html

2018年の試行調査の結果

https://www.dnc.ac.jp/daigakunyugakukibousyagakuryokuhyoka_test/pre-test_h30.html

前回

bunbunshinrosaijki.hatenablog.com

10月13日緊急シンポジウムの紅野謙介先生の話も参考にしています。

どうする? どうなる? これからの「国語」教育: 大学入学共通テストと新学習指導要領をめぐる12の提言

- 作者: 紅野謙介

- 出版社/メーカー: 幻戯書房

- 発売日: 2019/07/24

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

1 試行調査 国語記述式のおさらい

1)出題方針

- 形式:大問1が記述式。20~30字程度、40~50字程度、80~120字程度を記述する問題がそれぞれ1問ずつ出題。

- 内容:実用的で論理的な文章が出題され、テクストの内容や構造を把握し解釈したり、要旨を端的にまとめわかりやすく記述する。

- 評価:小問ごとに4段階表示、総合評価小問についてのみ1.5倍の重み付けを行った上で5段階表示とする。

- 採点:民間事業者に作業を委託。

- 自己採点:記述式問題の正答の条件や段階別評価の基準がテスト実施後に公表され、受験生はそれを見て自己採点を行う。

2) 2017年の試行調査

場面:生徒会部活動委員会の執行部会での議論

- 生徒会規約のうち部活動設立の条件 50字

- 部活動の兼部条件の見直し 25字

- 部活動の終了時間延長の妥当性と認めた場合に起こりうる課題 80字

3) 2018年の試行調査

出典:

鈴木光太郎『ヒトの心はどう進化したのか―狩猟採集生活が生んだもの』

正高信男『子どもはことばをからだで覚える メロディから意味の世界へ』

川添愛『自動人形の城 人工知能の意図理解をめぐる物語』

- 「指差しが魔法のような力を発揮する」とはどういうことか。30字

- 「子どもが「初期の指差し」によって言語を習得しようとする一般的な過程」を明らかになるようにしたメモ書きの空欄を埋める 40字

- 「指さされたものが「話し手が示したいものと同一視できないケース」でも「話し手が示したいもの」が理解できるか」についての考えをまとめる 80字~120字

2 感想

高大接続改革の理想は「学力の3要素(①知識・技能、②思考力・判断力・表現力、③主体性)を高校でバランスよく身につけ、大学入試で評価する」です。

試行調査では近代以降の文章(論理的、文学的、実用的)から記述式が出題され、与えられた情報を多面的・多角的な視点から解釈したり、目的や場面等に応じて文章を書いたりすることなどが求められています。

2017年は架空の議論、2018年は評論文の拾い読みです。提示された資料から、誘導に沿って資料をスキャンして必要なところを取り出して、条件(提案とかレポート)と制限字数を守って記述するのは同じです。

2018年の小問3、解答例は「相手の気持ちになること」が正解の要素、解答条件に「話し手と聞き手が地図の読み方について共通の理解をもっているという前提は書かなくてよい」とあります。

え?

カフェのメニューの文字や写真を指す時、

「これ(メニューそのもの)は何?」→システムがわかっていない

「これなんて書いてあるの?」→文字が読めない

「私はこれを食べたい!」→ちゃんとわかっている

のどれかに当たるかを理解するには「相手の気持ちを読む」よりは両者がどのような「TPO」、言い換えると広い意味での「文化」を共有しているかにかかっていて、これがコミュニケーションを成立させる最大の要素と考えます。

私は世界史の授業をしていて、最近は生徒との間に共有する文化がないので話が通じないと痛感します。そんな時に「気持ちを察しろ!」と怒鳴っても解決しません。(´・ω・`)

某予備校の講師はこの問題を「具体と抽象の出し入れをさせる良問」と褒めていましたが、それは技術的な問題、この文章で「他人の気持ちを察する」が結論では、鳴り物入りの記述式としては看板倒れの印象です。

またマーク式の大問2、著作権法に関する問題は評論パートと資料読解パートが連動していません。評論パートも、著者の「従来の著作権という観念をアップデートすべき」には切り込まず、論点を並べてわかった気になってるだけに思えます。

学習指導要領の「主体的で対話的で深い学び」と、共通テストの「大量の文章から表面的な情報をピックアップする」は齟齬があるような気がしてなりません。

3 大学入試センターの分析と改善ポイント

2019年4月4日発表の「試行調査の結果報告」

前回から進化して選抜に耐えるテストになった(`・ω・´)キリッ、残すは手続き的な問題だけ、のようです。( ´_ゝ`)フーン

1)字数の変更

6月7日の「大学入学共通テスト問題作成方針」では、「最も⻑い問題で80〜120字程度」、他の⼩問は「それよりも短い字数」となりました。採点しやすさ優先?

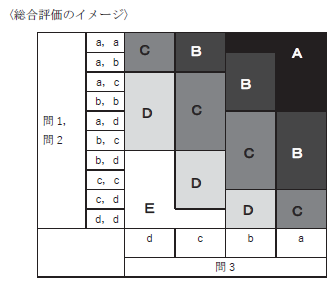

2)段階評価のマトリックスの変更

試行調査バージョン

2019年8月発表

ん?なにやら「*」印が…。

試行調査の自己採点シートでは、小問でそれぞれ4つの採点項目があり、4つとも〇ならa評価、3つが〇ならb評価というようになっていました。

ところがこの評価方法だと、3つの小問すべてに共通している「字数制限」の項目で×がつくことと、記述内容の項目で×がつくことが同じ重みになっています。字数制限で×になっただけで、スモール評価が1段階下げられる(a→bなど)のは「記述力を正しく評価できない」と高校の先生から意見が出たそうです。

そこで「字数制限の評価」と「記述内容の評価」を別枠にして、字数制限の評価を半分にしました。それが「*」です。

「*」がつく観点は、最初の発表では「誤字・脱字」でしたが、新しい発表では「字数制限」のみを評価するということになりました。

つまり誤字・脱字は採点には影響しません。なお「てにをは」の不適切な使用も「*」の対象ではありません。ヤッター! (  ̄▽)爻(▽ ̄ ) ヤッター!

*発展:いしいひさいちさんのマンガで「私のヤクルトがひろさわです」とありましたが、共通テスト的にはOKです。

さらに新しいマトリックス表を見ると、例えば字数制限ミスのためスモール評価が「a」から「a*」になったからといって、ラージ評価には影響はありません。

つまり、字数制限に関しても実質「ノーカウント」です。

なんでもあり?

*発展:大学入試センターから各大学に送られる成績はラージ評価だけでなく、小問のスモール評価も送られます。そのため、例えば「A:20点、B15点、・・・」という加点方式に加え、「*が2つ以上付いている場合は-1点」などの減点評価も大学の裁量によってできます。丸投げ?

なお新しいマトリックス表の場合、小問3ができないと小問1、2が完璧でもC、一方小問1、2のうちどちらかが「a*」なら小問3完答でBです。

つまり問1は字数オーバーしていいから必要な要素を羅列、問2は無視、問3完成が受験のテクニック的に正しいです 。( ´_ゝ`)フーン

これが記述式?

(なお2018年試行調査の問3完全解答率は15%)

3 自己採点

2017年の不一致率は21.2~30.5%なので、何も改善していないことがわかります。

「1点2点で合否が決まるのはナンセンス」と昔の文部科学大臣やその周囲の人に言われて、文科省が「段階別評価」にしたのに大学は点数化します。3割の生徒の自己採点ががずれたら一大事です。

この文言を見るとお手上げ、お得意の「周知の努力」と「自己責任」です。

追記 11月7日

11月5日の日本経済新聞は、「入試センターは11月中に高校生約1万人に記述式問題を解いてもらい、「模擬採点」を実施する。採点業務を受注したベネッセグループの企業とともに検証し、年明けに結果を公表する方針だ」と報じています。

2021年1月実施のテストをこれから検証というのも驚きですが、それにおつきあいする高校生も大変です。(´・ω・`)

なお某地域の大学入試センターの説明協議会で、センターの人が「今後は高校の先生方のご指導もあると思う。国語の普段の授業、定期考査等でご指導いただけると自己採点結果の改善にもつながるのでは」と欠陥制度を棚に上げた物言いをしたのに激怒した先生がいたと聞きます。当然です。

ある業者は「弊社の模試には自己採点上達キットがついてきます!」と学校に営業しにくるので、その先生の血圧が心配です。

4 採点

採点はベネッセグループが61.6億円で落札しました。

模擬試験を実施している団体が採点も請け負えば、その業者の模試で採点基準に沿った問題を出したり関連する教材を売ったりするんじゃないかと疑ってしまいますが、文科省的にはOKなんでしょう。(´・ω・`)

採点の不一致率は0.2%→0.3%と相変わらず、50万人が受験すれば1500人の採点がずれる計算です。

採点をしやすい発問の工夫、採点のブレをなくすための誘導に沿って情報を取り出す記述式、「マーク式で十分」と言いたくなります。

もうひとつ、私たち現場の教員が危惧するのは「採点基準」です。

公立高校の入試では統一の採点基準はありますが、実際に生徒の答案を見て「これどうしよう?」について採点者全員で協議し、採点基準を見直すならばもう一度これまでの答案をチェックして採点を修正します。その繰り返しです。

しかし共通テストの場合、生徒は翌日に正答例で自己採点をします。つまり実施直後に答案の確認をしても自己採点に修正が反映されるのは不可能、採点の途中で「これも正解」と言われても時すでに遅しです。

他にも

- 50万人規模の採点を誰がするのか(大学生も大学院生も1月末は忙しい)

- その人たちが信用に足る採点ができるのか。採点ペアの二人で差異が出たら上位の採点者が見る手筈だが、二人が揃ってポンコ◯だったら見逃される。

- 実際の答案を見て採点基準を変えるのか。変えるとしたら50万人分の全答案を再チェックして点数を変えることができるのか。

- 「早期からの採点のすり合わせ」をして情報が漏れないのか

- 模試をしているグループが採点を請け負って、採点のノウハウを独占すれば、その模試だけが有利にならないか。

疑問噴出ですが、文科省は業者のやることについては原則ノータッチです。

それにしても、誤字脱字・「てにおは」・字数オーバー不問、内容も薄く正解要素を羅列するだけの記述式の採点に61.6億円?

まとめ

50万人規模で記述式を短期間に公平かつミスなく行うのは無理ゲーです。かといってミスを減らすために採点しやすくすれば記述式の意味がなくなります。

つまり制度として崩壊しているというのが私の感想です。

文部科学省は教員にはエビデンスだ説明責任だと言うのに、今文科省がしていることは「する」が先にあって理由は後付け、批判には文書の棒読みで会話が成り立たず、問題が発覚しても「不安払拭に努力する」です。

学校現場ではこういうのを「子どもに示しがつかない」と言います。できないと思ったらストップして見直すべきです。

繰り返しになりますが、ひとりの生徒にとっては入試はおそらく一生に一度の機会、「やって反省」とか「精度向上期間」では済まされません。

やめて困るのはこの入試制度で利益があがる人だけ、その人たちだって事業がストップしてすぐ路頭に迷うことはありませんし、むしろイメージダウンを心配します。

優先順位をつけるのは政治の仕事、生徒ファーストでお願いしたいです。