はじめに

ぶんぶんは夏休みを利用して名古屋市立科学館で開催中の特別展「古代DNA -日本人のきた道-」を鑑賞してきました。写真撮影、SNSでの呟きOKなので、今回は宣伝を兼ねてその様子をレポートします。

公式

エントランス

目次

1 最初の「日本人」?

旧石器時代に「日本」は存在しないので、正確には「現在日本国の施政下にある地域の中で発見された最も古い人骨」です。

第1展示は白保竿根田原洞穴遺跡から発見された古代人についてです。

この遺跡は八重山列島の石垣島にあり、新石垣空港建設中の調査で全身骨格がほぼ残った人骨が発見されました。合計19体の人骨が確認され、墓と推定されています。

放射性炭素年代測定の結果国内最古の約2万7千年前の人骨と確認され、ミトコンドリアDNAの解析から、縄文人とは違う南方系由来のDNAタイプであることが明らかになりました(ただし北のゲノムも多少持っているそうです)。

その復顔。最新のデジタル技術を使っています。

2 縄文人はどのような生活をしていた?

第2展示は縄文人の生活や文化についてです。

「縄文時代」は日本列島域で土器が発見された1万6000年前から九州北部で水田耕作が始まった2900年前までを指します。土器、磨製石器、骨角器など狩猟・採集・農耕の様子を今に伝える遺物が展示されています。

昔のドラマでは妊婦の出産シーンで「赤ちゃんが見えてきましたよ!」というのがありましたが、この縄文土器はそれを表現しています。

男性器を模した遺物も展示されています(写真省略)。センター試験の小説の問題で美術館の裸婦彫像を指さして(゚∀゚)o彡(以下自粛)と叫んだ子どもがいましたが、彼がこの展覧会に来たら大興奮間違いなしです。

北海道の礼文島にある船泊遺跡から発掘された人骨から完全なDNAが採取でき、そのゲノム解析から、この人骨は女性で血液型はA型、縮れ毛、顔にシミができやすい、お酒に強い!までも推察できるそうです。また縄文人は先述の白保人と北東のDNAを受け継いでいることも判明しました。

縄文人は各地域で独立して生活していたようで、骨格はほぼ同じなのにゲノムには違いがみられます。また人骨中の窒素や炭素の同位体の比率から主に食べていたものに違いがあったこともわかっています(食性分析)。

『科捜研の女』で榊マリコは高級レストランに赴き、出された料理を見て「胃の内容物と同じね!」と、ここが被害者の最後の立ち寄り先と確認できて喜びます。次は「骨の食性分析と同じね!」か?(´・ω・`)

3 弥生人は渡来人?

昔の教科書だと大陸から稲作や青銅器の技術(戦争や疾病も)持ち込んだ弥生人が縄文人を駆逐するみたいな流れですが、DNAを解析すると弥生時代は多様なゲノムを持つ集団が多様な生活を営んでいたようです。

土着系(縄文系)弥生人は縄文人と同じく顔の堀が深く、歯がすり減っていますが(木の実を食べるだけでなく歯そのものが道具)、渡来系弥生人はのっぺり顔で、歯の擦り切れは少ないです。

また現代日本で本州に住む「日本人」は縄文系の遺伝要素が10%程度ですが、この時代の各地の人骨をゲノム解析すると、ほとんど渡来系のDNAの人骨もあれば、がっつり縄文系のDNAの人骨まで多岐にわたります。

食性分析でも、渡来系弥生人はコメに依存していた一方、半農・半漁の生活を送っていた弥生人は海産物を主に食べていたなど、穀物生産が始まっても時期と地域によって穀物への依存度は異なっています。

弥生時代は「倭国大乱」で知られるように小国家が建設され相互に争った時代です。鳥取県青谷上寺地遺跡から出土した人骨32体のうち、母系の可能性のある個体は6体のみでした(別の溝では刀傷のついた骨も見つかっています)。

長く続いた村落では同族の婚姻が増えるので母系の血縁が単純になるのですが(ゴッドマザー?)この地域は日本海側の交易の拠点で、様々な人々が行き交っていたと推測できます。権威の象徴を示すような遺物がこの地の繫栄を物語ります。

木製の花弁模様の高坏

4 イノベーションは朝鮮半島から?

第4展示は古墳時代についてです。

北九州にやってきた渡来人が拡散し、朝鮮半島から伝来した須恵器、鉄器、馬と馬具を広め、現地人と交雑しながら古墳時代には本州周辺の「日本人」の祖先が形成されました。

手前のハサミで熱くなった鉄をつまみ、奥のハンマーで叩きます。

和歌山県の磯間岩陰遺跡の人骨は縄文人の遺伝要素を多く持ち、副葬品に釣り針などが多く、漁業で生活していたことがわかります。これと似た文化が千葉県でも確認できるので、黒潮を使った交流があったと考えられます。現在の日本にも黒潮沿いに「無敬語地域」が点在します。

つまり大きな流れは「狩猟・採集生活をしている人々のところへ渡来人がやってきて農耕を持ち込み、古墳時代に農耕を基礎とする王権が形成される」ですが、遺物やゲノム解析からは、それには時代差や地域差が色濃くあることがわかります。

5 琉球人とアイヌは和人より縄文人に近い?

琉球列島の縄文時代の人骨を解析すると、本土の縄文人との遺伝的違いは身長がやや低い(閉ざされた環境では体が小型化する)程度で、その後の貝塚時代後期から徐々に渡来系の影響を受け、グスク時代後期に現在の沖縄の人たちと変わらないゲノム構成になります。渡来人との交雑が遅かった分、琉球人の方が本土人よりも縄文人のDNAを多く受け継いでいます。

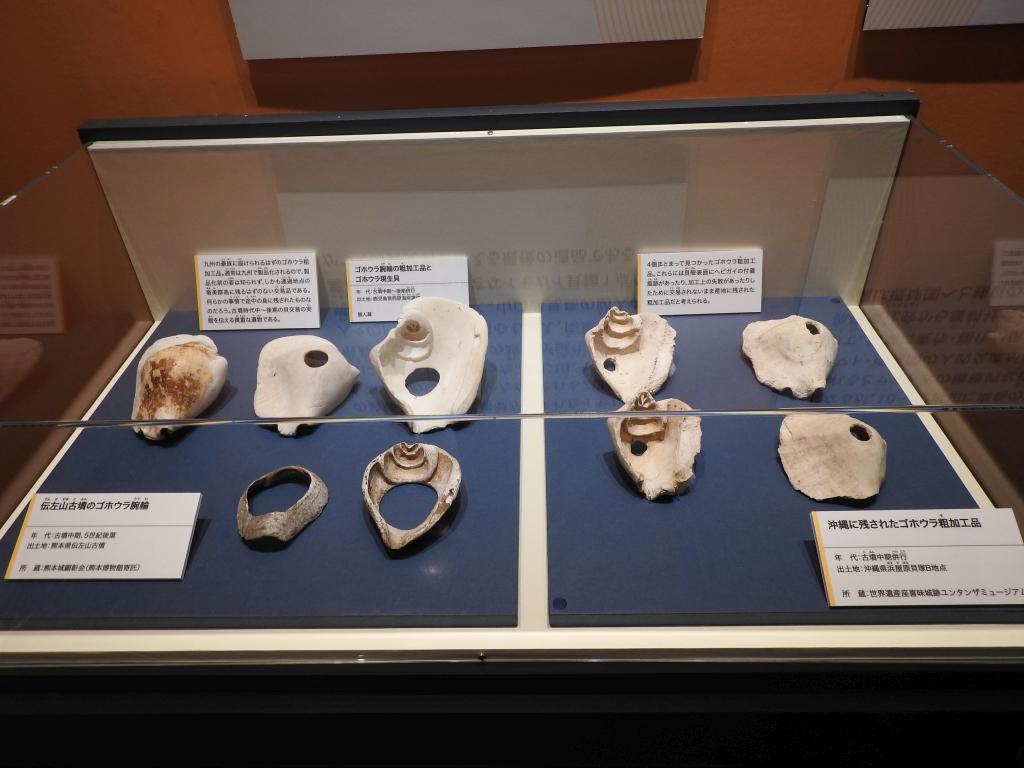

ヤマト政権で貝輪の形を中国の碧玉に模した儀礼用の祭器が用いられ、九州の豪族が琉球に貝を求めました。その半加工品が群島部から見つかっています。

現北海道の縄文人はオットセイなど海獣の狩猟で生活していました。本州が水田耕作を受け入れた後も縄文文化を継承し(続縄文期)、弥生文化の集団と交易を行なっていました。

5世紀以降に北方からオホーツク文化人が南下、8世紀には擦文文化が本州東北部の影響を受けて道央部で成立します。

アイヌ文化は文献でさかのぼれるのは12世紀までですが、DNA分析によるとアイヌは縄文人のDNAを70%近く受け継いでいることから、北海道の縄文人をベースとしながら本州や沿海州の影響もうけていることがわかってきました。

有珠モシリ遺跡からはイモガイ製の腕輪が見つかっています。これは長崎県宮の本遺跡と同じ貝輪で、九州の弥生人が琉球列島から素材を入手し加工したものが北海道に伝わったということです。

『歴史総合』で蝦夷地の昆布が薩摩を経由して琉球にもたらされ明清への献上品になったことをやりますが、弥生時代から蝦夷地と琉球の交流がアあったとは驚きです。

おわりに

まずは「ゲノム分析でここまでわかるのか」と単純に驚きました。これまでも形質上から「日本人」は様々な地域からやってきた人々の交雑と推測されていましたが、遺伝子レベルで見るとより多様で時間差、地域差があることもわかりました。

もうひとつ気になったのが、沖縄と北海道についてです。

『歴史総合』の初年度の入試問題を見ると何を出題したらいいのか大学も手探りのようです。ただ問題を見ると琉球や蝦夷地についての出題が見受けられます。

『歴史総合』は学習指導要領に「日本人としての自覚を育てる」とあり、「日本」「日本人」は所与のものとしている節がありますが、大学は「日本の内なる植民地」とされた2地域を出題して、日本の近代化を相対化する意図があるようです。

今回の展示を見て、DNAレベルでは今の「日本人」は日本列島の外のものから多く構成されていて、「日本への同化」の対象とされた琉球人とアイヌの方が日本列島の古代人に近いとわかりました。

知識が増え、物事を複眼的にとらえることができる実りの多い展覧会です。

会期は9月23日(火曜日・祝日)までです。東京で見逃した人もぜひ。