はじめに

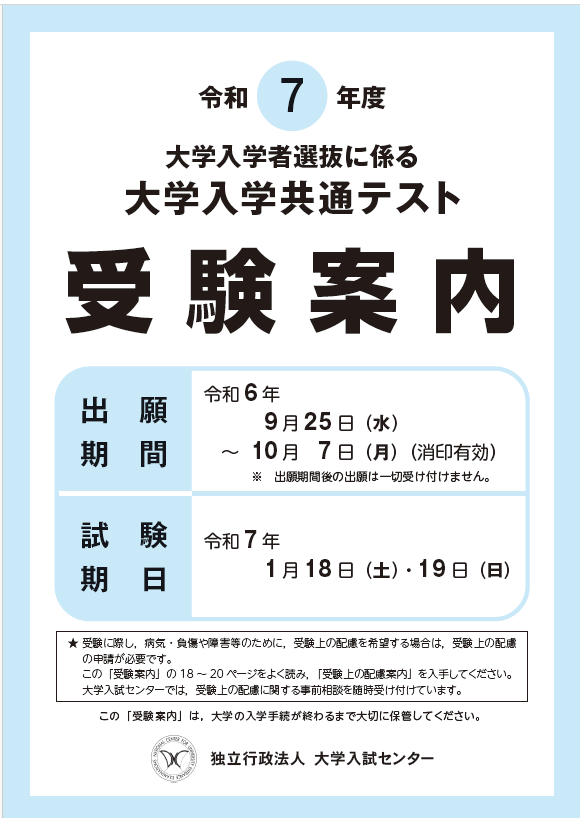

2024年7月10日、大学入学センターのHPに2025(令和7)年度の大学入学共通テスト(以下共通テスト)の受験案内がアップされました。

現物が手に入るのは9月2日(月)以降です。現役生は学校が全国学校案内資料管理事務センターの「受験案内」発送サービス(以下「発送サービス」)で一括申し込みします。9月初旬に現物が担任から配付され、9月中に学校に提出します。

過年度生は「発送サービス」を個人で申し込んでください(2024年は8月1日(木)受付開始予定、9月2日(月)から発送)。お近くの共通テスト会場大学でも入手可能です(9月2日以降)。

2025年度の共通テストから新課程となり地歴公民と数学で科目変更、情報追加のあおりで理科の試験時間変更、国語は念願?の実用文導入で数学②とともに試験時間延長と、時間割や科目登録に重大な変更があります。

受験生のみなさんは、夏休み中にどこよりも親切なぶんぶんのブログで共通テストについて予習しましょう。(`・ω・´)シャキーン 第1回は出願編です。

今回は教育系サイト風で行きます。GAHAGより。パブリックドメイン(以下同じ)

表紙 今年は淡い水色(配慮申請は竹色)。大学入試センターのHPよりスクリーンショット。

第一解答科目 解答用紙編

準備中

直前注意

準備中

目次

1 基本編

(1) 「大学入試共通テスト」とは?

高等学校の段階における基礎的な学習の到達度を判定する目的で行われる試験のことです。毎年1月13日以降の最初の土曜日及び翌日の日曜日に全国で一斉に行われます。会場は各都道府県の大学などを使用します。

*2025年度は2025(令和7)年1月18日(土)19日(日)の実施です。

また追試験は2025年度は1月25日(土)26日(日)、本試験の1週間後と「コロナ以前」に戻りました(追試会場は昨年から東西2会場に戻りました)。新型コロナウイルス感染症が5類に移行し追試者は減りましたが、このブログを書いている7月上旬も感染による欠席者が続出しています。(´・ω・`)

(2) 共通テストの主な特徴

① 国公立大学を受験する人はマスト

すべての国公立大学が一次試験として利用します。大学ごとの個別試験(二次試験)と組み合わせて合否判定を行います。

東京工業大学(東京科学大学)のように「一次カット」のみに使う大学、都留文科大学のように日程のいずれかを共通テストのみで合否判定する大学もあります。

② 私立大学も入学試験として利用できる

現在ほとんどの私立大学が、自校で作成した問題による試験以外に共通テストを利用する受験方式を採用しています。

「利用方式」は共通テストの成績のみで合否を判定します。「併用方式」は自校作成問題と共通テストを組み合わせて合否を決定します。

③ 入試として課す科目・配点は各大学に任されている

共通テストで用意されている6教科(地歴・公民はまとめて1教科扱い)20科目(新課程)のうち、受験生にどの教科・科目を課すのか、配点をどうするかについては、すべて各大学の裁量に任されています。

a)教科・科目

国立大学は国語、外国語(英語はリスニング含む)、数学①、数学②、情報が必須、それに加えて文系は地歴・公民から2と理科基礎(2科目100点)、理系は地歴または公民から1と発展理科から2の計6教科(8or9科目)受験が一般的です。

「アラカルト方式」は任意の教科・科目を点数化することで、公立大学に多く見られます。例えば神戸市外国語大学は国・英・情が必須で地歴・公民・数学・理科から2科目選択と理系科目レス受験も可能です。

*各大学の必要科目・配点は募集要項で確認してください。

b)配点

三重大学の工学部は二次試験で英語がない代わりに一次の英語の配点を高しています。このように教科ごとの配点を変えることを「傾斜配点」と呼びます。最難関の国立大学は共通テストの点数を圧縮して二次試験重視が基本です。

c)私立大学の共通テスト利用方式

一般試験と同じ2~3教科が主流です。難関国立の併願先にあたる私立では5教科を判定に使う方式があり、国立志望者が「保険」で出願することが多いです。

首都圏では早稲田大学、上智大学、青山学院大学など一般試験で共通テスト受験が必須の方式があります。

また早稲田大学、龍谷大学には指定校推薦の志願者は共通テスト必須とする学部があります。合格が決まっても気を抜くなということです。(´・ω・`)

④ 全問マークセンス方式

選択肢から正解と思われる選択肢または数字・記号を選び、マークを鉛筆で塗りつぶしていく「マークセンス方式」で実施され、採点はコンピュータによって行われます。

パブリックドメインQより

⑤ 出題は教科書の範囲内

教科書の範囲から出題されます。ただし「初見の資料を思考・判断する力を試す」が共通テストの売りなので、教科書に載っていない資料が出題されます。

平均点は、センター試験は6割、試行調査は5割目標でしたが、共通テストについては公式の発表はなく、第1回の共通テストはセンター試験同程度、第2回は数学のおかげで平均点は爆下がり、第3回も得点調整が入るなど不安定な状態が続きました。今年から地歴・公民の科目が変わり、出題者が張り切りすぎて時間内に解けない問題を出す可能性があるので、当分の間は平均点の乱高下に注意です。

⑥ 受験生本人には年度内に得点が通知されない

受験生に点数が開示されるのは翌年の4月以降(共通テスト出願時に申請必要)、国公立大学出願時には自分の持ち点がわからないので、受験生は解答を記録し、発表された正解をみて自己採点し、それをもとに受験する大学を決めます。

当然「自分の持ち点」でどの大学に合格しそうか見当がつかないので、受験産業の「自己採点サービス」を利用します。

⑦ 試験時間

2日間実施されます。『受験案内』8頁のスクリーンショット

第1日目は国語の影響で終了時間が10分延びました。第2日目は理科基礎と発展理科が同時間帯になり朝から実施、数学②が10分延長、最後が情報と理系の生徒は朝から日没まで5科目受験というハードスケジュールです。もはや修行です。

パブリックドメインQより

2 出願編

(1) 出願時の基本的な注意事項

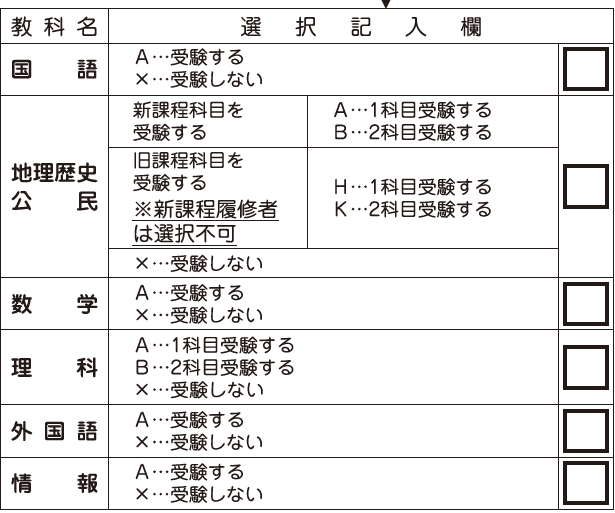

① 当日の受験教科をすべて事前に申告する

出願の際にどの教科を受験するか申告する必要があります。

国公立大学を考えている人は原則5教科(地歴と公民はまとめて1教科扱い)+情報の6教科フル受験、私立専願の人は必要な教科を申請します。

数学は「①②とも受験」「①のみ受験」に関係なく「A:受験する」「×:受験しない」のいずれか選びます。地歴・公民(1教科扱い)は受験する科目数(1,2,受験しない)を、理科は基礎科目をひとつの科目と考え、発展理科とあわせて計5科目から受験する科目数(1,2、受験しない)を選択します(詳しくは後述)。

② 2025年の経過措置

2025年度は経過措置として、過年度生は地歴・公民の旧課程と新課程のどちらを選ぶかを申告する必要があります。新課程、旧課程どちらを選択してもかまいませんが、試験会場では選択した問題冊子しか配られないので、登録したとおりに受験してください。新課程と旧課程を組み合わせての受験や、当日変更はできません。

『受験案内』17頁のスクリーンショット

数学①②、情報については一つの冊子に新旧両方の問題が載っているので、「A受験する」を選べば当日どちらを選んでもかまいませんし、数学①、②で異なる課程を選んでも(例えば数学①で「旧数学Ⅰ・A」を選び数学②で「数学Ⅱ・B・C」を解答する)かまいません。

冊子は新旧共通ですが現役生は旧課程を選択してはいけません。

理科に関しては新課程の問題のみですが、旧課程用の選択問題が入る可能性はあるそうです。

『受験案内』24頁のスクリーンショット

③ オプション科目が必要なら申告する

外国語で英語以外を選択する場合は申告します。申告した生徒にのみ本冊子に加えて申し込んだ別冊子も準備されます。当日気が変わって本冊子の問題を解答してもかまいません。

英語はリーディング、リスニング各100点、英語以外は筆記200点で、後者を選んだ受験生はリスニング不要です。

なお2025年は経過措置として、過年度生のみ数学②の「簿記・会計」「情報関係基礎」の別冊子を申告することが可能です。

④ 成績開示通知を希望するかどうか申告する

1の②の(6)参照。追加で800円が必要です。

⑤ 受験料を計算して郵便局等で振り込み、領収書を願書に貼る

3教科以上18,000円、2教科以下12,000円で、開示を希望するとプラス800円必要です(地歴・公民は1教科扱い)。郵便局等で必ず指定の振込用紙(受験案内の中にあり)を使って窓口で支払い「D振替払込請求書兼受領証」と「E検定料受付証明書」をもらってください。

現物のコピー

ATMを使うとこの2枚に判が押されない=支払いが証明できない=出願受理されない、ので絶対やめてください!

金額を間違うと(特に3教科なのに2教科の料金しか支払わないと)煩雑な訂正手続きがあるのでやめてください。

保護者が振り込む場合でも「支払人欄」は受験者本人の住所と名前にしてください。保護者の名前で振り込むと大騒動になります。

*上記のことをやらかすと、必要な金額を再度振り込み、先に振り込んだ分を返還請求する、という段取りになります。(´・ω・`)

支払いを終えたら「E検定料受付証明書」を願書に糊付けします。D表は証拠として保管してください。

2024年はゆうちょ銀行・郵便局への振り込み手数料110円は受験生の負担でしたが、各方面から不満が噴出したのか、大学入試センターが再び負担することになりました。

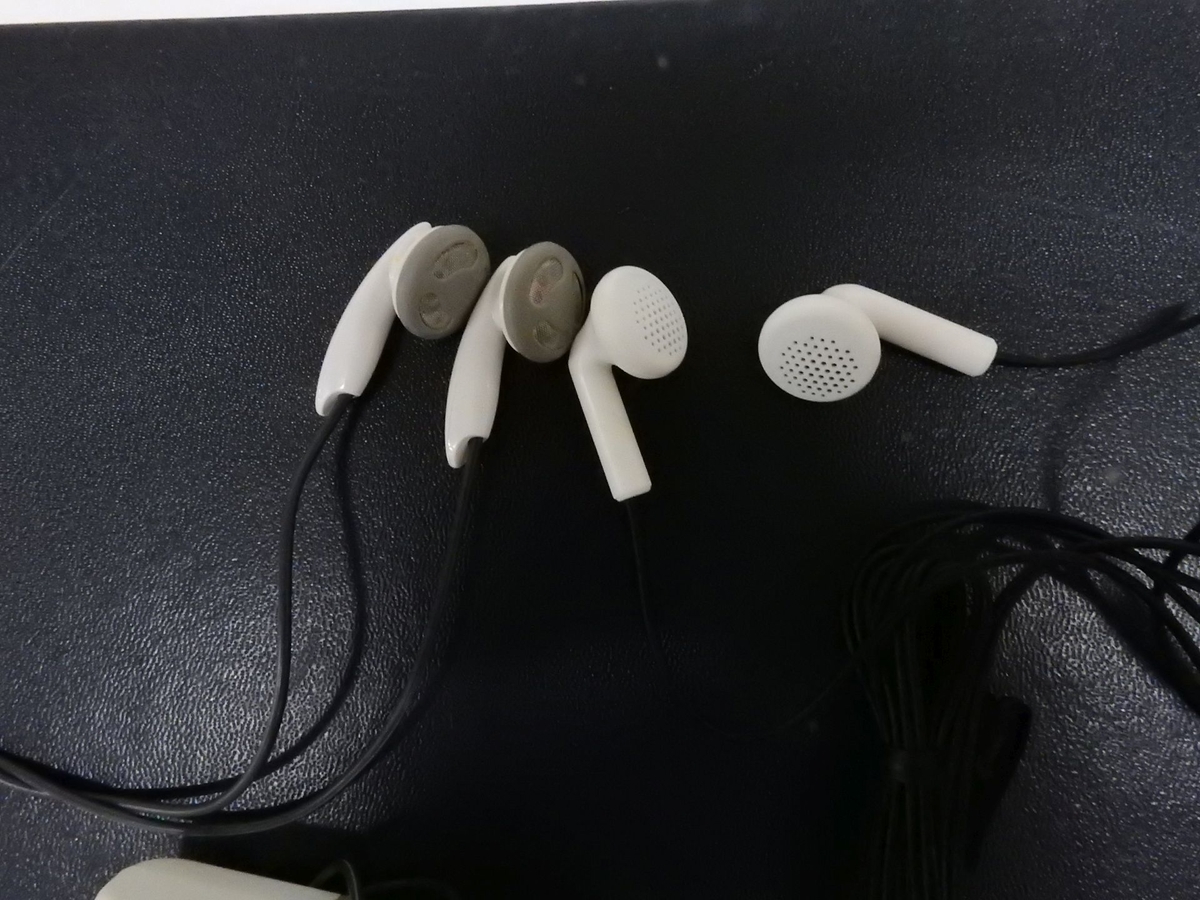

⑥ イヤホンが入るかどうかチェックする

進路指導室にリスニングのイヤホン(耳の穴にぶち込むカナルタイプ)があるはずです。学校で必ず耳の穴に入るか試してください。

白色が現バージョン。サイズは同じでやや形状が違います。ぶんぶん撮影

「入らない!」という人は「イヤホン不適合措置申請書」をHPからダウンロードして、必要事項を記入し、お近くの共通テスト参加大学へ志願者本人が出向いて確認のサインをもらい、願書の所定の欄に貼り付けて出願します。

こうすると当日試験会場の大学がヘッドホンを用意してくれます。最寄り大学が遠方の人は担任に一言伝えて早引きさせてもらいましょう。

⑦ ハンディキャップがある人への配慮

まず担任と進路指導部に相談してください。次に「受験上の配慮案内」をHPからダウンロードまたは郵送で入手し、必要事項を記入し、医師の診断書をつけて学校経由で願書と共に大学入試センターに申請します。「視覚障がい」から「トイレが近い」まで想定できることについてはほぼ対応しています(イヤホン不適合はこの段取り外)。

審査の上、出願の「確認はがき」が帰ってくるのと同時に「○○の配慮をします」等の審査結果が来ます。

複雑な配慮が必要と思われる場合は「出願前申請」を推奨します。

出願完了した後に配慮が必要になった場合、例えば事故にあったとか、試験が近づいてきて急に体調が悪くなったなどは、受験票に記載されている「問い合わせ大学」に本人または代理人が電話連絡した上で、受験票と医師の診断書を持参して申請してください。

⑧ 担任に提出し、チェック後、学校が一括して送付する

現役生については校長がその在籍を一括証明して全員分を学校からまとめて送ります。受験生個人が卒業見込み証明書を準備する必要はありません(9頁)。

過年度生は卒業校で卒業証明書を発行してもらい(調査書は不可)、必要書類一式を黄色の封筒に入れて送付してください。高等学校卒業程度認定試験(高認)合格の人は合格証書のコピー(または合格証明書の原本)、見込みの人は合格見込成績証明書が必要です(7頁)。

受験案内に入っている封筒は過年度生用で、現役生がこれを使って自分で送る(保護者が気を利かせて送ってしまう)と大騒動に発展しますから、絶対やめてください。

なお担任に提出する前に志願票のコピー(表裏)をとります。センターはデータ入力後に確認はがきを学校へ送ります。はがきが到着したらコピーと照合して、入力ミスがないか確かめます。

(2) 出願時の重大注意事項

① 地歴と公民は何科目受けるか出願時に申告する

地歴と公民は「ひとつの教科」として扱い、同じ試験時間帯で実施します。

1科目受験は60分で解答、2科目受験は130分(10分は回収時間)の中で2科目を解答します。ただし開始60分後に「第一解答科目」を回収します。

出願時に、地歴・公民については(2(1)②の画像参照)

A「1科目受験」

B「2科目受験」

×「受験しない」

を申告します。この申告を元に受験教室が指定されます(同パターン同教室)。

このため、2科目受ける人は20分前入室+130分試験と、150分は教室から出られません!(トイレ休憩はありません)。(+_+)

したがって2科目受験で申し込みながら、その後志望変更で1科目でよくなったとしても、試験の途中で退出したり、途中から入ることはできません。

国立文系は通常2科目を登録します。地歴と公民はまとめて1教科扱いなので、「2科目受験」と申請しておけば、当日地歴を2つ、地歴と公民をひとつずつ、どちらも受験可能です。公民2つは選択できません。

過年度生は旧課程(1科目受験(H)2科目受験(K))、新課程のいずれかを選べます。旧課程、新課程を混ぜて受験できませんし、当日申告した以外の課程を受験することもできません(2①(1)参照)。

なお当日の注意ですが、地歴公民から2科目選ぶ場合、公民2科目選択は不可、また表のbの科目をひとつ選択してもうひとつをa「三種盛り」(地理総合/歴史総合/公共 各50点×3)を選ぶ場合、bと名称が被らない問題をふたつ100点分(例えば地理総合・地理探究を選んだら三種盛りからは歴史総合と公共)を選択します。

とはいえ国公立文系で地歴公民から2を課す大学の多くは「三種盛り」の選択不可なので、おとなしくbから2科目選びましょう。

② 理科は理科基礎・発展理科から何科目受験するか出願時に申告

2025年度の重大変更点です。理科は2024年までは理科基礎(4科目各50点で2科目受験)と発展理科の試験時間が違いましたが、2025年度から「理科基礎4科目から2科目選択合計100点」が1科目扱いになり、発展理科と同時間帯に受験します。

したがって次のように出願時に申告します。ABCDパターンはなくなりました。

(2(1)②の画像参照)

A 1科目選択

B 2科目選択

× 受験しない

理科を2科目受験で申告して2科目とも理科基礎(例えば第1解答科目で物理基礎・化学基礎、第2解答科目で生物基礎・地学基礎)はできません。2科目受験の際は発展理科2または理科基礎2・発展理科1を受験します。

*発展

従来は「基礎2または発展1」という「Cパターン」が存在しました。2024年までは基礎と発展が別時間割で、日曜朝から理科基礎を受験し、最後に発展1科目を受験していました。

発展理科2科目受験は「通し」で解答なので「第二解答科目に120分時間を使う」を防止するため第一解答科目、第二解答科目という区別をつけ、理科を1科目しか使わない国立大学は「第一解答科目を使う」という縛りをかけていました。

一方Cパターンは別時間の受験のため「基礎2または発展1」を点数化する大学は高得点の科目を採用していました。今回から基礎と発展が同時間帯になったので両者の間にも第一解答科目、第二解答科目が発生します。

③ まとめ

このように共通テストの出願時(9月下旬)に「どの大学を受験」するかほぼ決めた上で、必要な科目(地歴・公民と理科は科目数)を申告する必要があります。

願書を書く時に、自分が受験する可能性のあるすべての大学について受験科目を調べ、すべてに当てはまるような科目・科目数の申告をしてください。

科目調べは旺文社のパスナビや河合塾の『栄冠目指してvol.2』など使って調べ、各大学のHPに掲載されている募集要項で裏を取ってください。

おわりに

受験は共通テストに出願する時点から始まっています。「どの大学・学部を受験するのか」「第一志望が難しいときはどうするか」をシミュレーションし、最大限の教科を申し込みましょう。

受験生は必ず担任と進路指導部の指導に従ってください。

次回は第一解答科目と第二解答科目、解答用紙の注意です。

「教師」で検索したらこちらでした。パブリックドメインQより

参考 過去記事